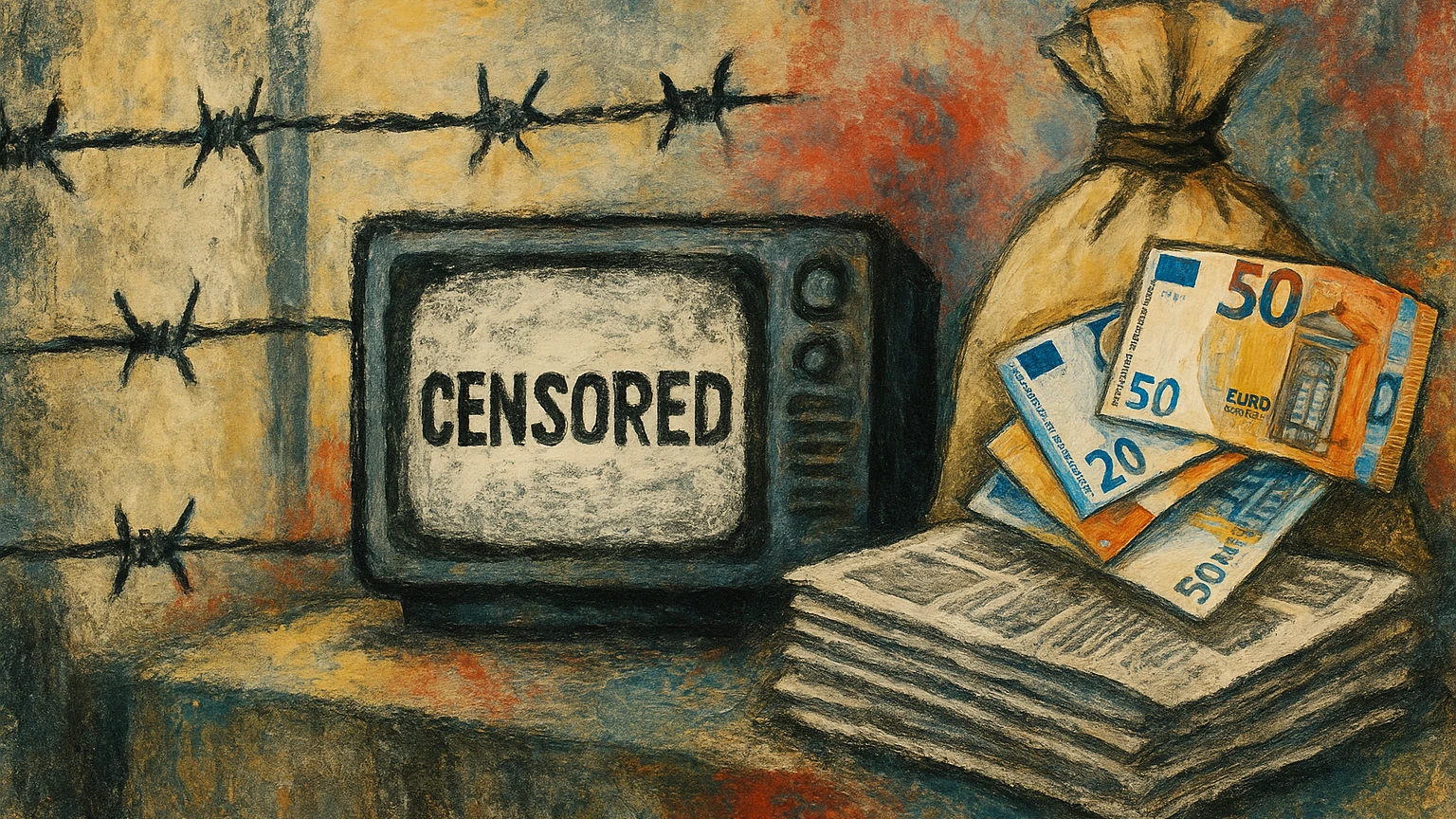

Свобода выражения мнений и независимые СМИ считаются важнейшими атрибутами современных демократических обществ. Возможность средств массовой информации работать без прямого или косвенного давления усиливает их роль в формировании политической системы. В демократических странах медиа играют незаменимую роль в обеспечении общества профессиональной информацией, осуществлении общественного контроля и обеспечении подотчетности власти. Однако в авторитарных или склонных к авторитаризму режимах эта роль СМИ в значительной степени ограничивается административными и правоохранительными органами. В этом смысле контроль над СМИ осуществляется не только посредством прямой цензуры, но и через институциональные механизмы, экономические инструменты, административное давление и избирательные механизмы «поддержки».

Введение

За последние два года азербайджанское правительство в рамках масштабной атаки на прессу закрыло такие издания, как Abzas Media, Toplum TV и Meydan TV, а большинство или все сотрудники этих СМИ были арестованы (RSF, 2025). Кроме того, в тюрьмах оказались десятки независимых журналистов, были отозваны аккредитации иностранных корреспондентов, закрыты их офисы. В настоящее время в Азербайджане находятся под стражей около 30 журналистов. В результате страна вошла в пятерку мировых лидеров по количеству заключённых представителей прессы (Toplum TV, 2025). Эти процессы не только вновь актуализировали проблемы азербайджанской журналистики, но и показали необходимость изучения тяжелого состояния свободы слова.

Настоящий анализ построен вокруг исследовательского вопроса: «Какими механизмами власть осуществляет контроль над СМИ?» — на фоне фактического уничтожения независимой журналистики в последние два года.

Материал освещает ключевые этапы 30-летнего процесса, в ходе которого азербайджанские власти, игнорируя международные и внутренние протесты, приняли новый Закон о СМИ и нанесли смертельный удар по свободной прессе. Также анализируется, как с момента восстановления независимости, особенно с 1993 года, осуществлялись официальные и неофициальные формы цензуры.

Кроме того, показано, как власть в разные периоды применяла различные методы для подавления и подчинения медиа, и каких конкретных результатов это принесло.

Актуальность темы определяется следующими факторами:

- Для понимания перспектив свободных СМИ в Азербайджане необходимо тщательно изучить нынешнюю ситуацию, её причины и последствия.

- Выявление синхронной взаимосвязи между углублением авторитаризма и удушением независимой прессы позволяет определить, против каких авторитарных инструментов следует бороться для «реанимации» свободной журналистики.

В статье подчеркивается, что власти, ужесточая законодательство, одновременно проводят политику «кнута и пряника»: предоставляют отдельным журналистам жильё и материальную помощь, а с другой стороны — осуществляют массовые аресты и закрывают СМИ, стремясь сохранить психологическое превосходство.

Исследование основано на качественном аналитическом подходе, с опорой на нормативно-правовые документы и международные отчеты, и использует структурно-институциональный анализ для изучения механизмов контроля власти над СМИ. Также используются материалы СМИ и экспертные оценки.

Ключевые слова: свободные СМИ, независимая пресса, репрессии, цензура, самоцензура, рекламный рынок, авторитаризм

Ограничения: основным ограничением исследования является отсутствие электронных источников, охватывающих период до 2005 года.

Теоретическая рамка

Работа основана на теоретическом подходе «Захват СМИ» (Media Capture) в контексте эволюции авторитаризма. «Захват СМИ» — это устоявшееся понятие в современной литературе, означающее перенос логики «захвата регулирующих органов» (regulatory capture) на сферу медиа. Государственные институты, правящие политические элиты или олигархические группы устанавливают системное влияние на СМИ через собственность, рекламно-тендерные потоки, законодательные рамки, регулирующие органы и редакционное управление, тем самым «захватывая» медиаповестку в свою пользу. Это явление выходит за рамки классической цензуры; посредством кооптации, экономической зависимости и избирательного правового давления оно институционализирует самоцензуру (Anya Schiffrin, 2017).

Правовое и институциональное регулирование прессы в Азербайджане: от свободы к контролю (1992–2021)

Принятый в 1992 году Закон о средствах массовой информации на протяжении нескольких лет был основным документом, регулирующим деятельность прессы в Азербайджане (E-qanun, июль 1992). Он оставался в силе до 1999 года, однако со временем стал восприниматься властью как несовместимый с её интересами. Несмотря на то что независимые эксперты оценивали этот закон положительно, представители власти подвергали его постоянной критике и заявляли о необходимости его замены. В результате в декабре 1999 года был принят новый закон о СМИ (ICT, декабрь 1999a).

Чем отличались эти два закона?

Закон 1992 года, принятый при правительстве Народного фронта Азербайджана (НФА), был одной из редких либеральных моделей в постсоветском пространстве. Он минимизировал вмешательство государства в деятельность прессы и позволял гражданам и общественным объединениям свободно создавать газеты, журналы и информационные агентства. Однако закон 1999 года ввел расплывчатые и двусмысленные понятия, такие как «государственная тайна», «экстремизм», «противоречие национальным и религиозным ценностям», которые ограничивали свободу прессы. Он также усложнил процесс учреждения СМИ, введя обязательную государственную регистрацию в Министерстве юстиции, что фактически предоставило властям возможность вмешиваться в деятельность медиа. Если в законе 1992 года вмешательство государства было ограничено, то версия 1999 года узаконила функции «поддержки и контроля». Таким образом, новый закон стал не инструментом защиты свободы прессы, а нормативной базой для её ограничения (ICT, декабрь 1999b).

Власти на этом не остановились и создали дополнительные механизмы, чтобы еще больше сузить рамки свободы СМИ. Одним из них была официальная цензура, унаследованная от советского периода, которая просуществовала до 1998 года. Хотя термин «цензура» официально не использовался, её функции выполняло Главное управление по защите государственных тайн в печати при Кабинете Министров.

В период правления НФА цензура практически не действовала, но с приходом к власти Гейдара Алиева была восстановлена (Refworld, 1998). Под предлогом военного положения материалы, критикующие власть, без объяснений подвергались изъятию — таких публикаций были сотни (CPJ, 1998). Хотя закон формально предоставлял журналистам профессиональную свободу, на практике цензор редактировал или вырезал их статьи. Несмотря на общественные дискуссии, цензура продолжалась до 1998 года, когда Гейдар Алиев официально упразднил Главное управление по защите государственных тайн в печати (Aliyev Heritage, 2010).

Однако вскоре её заменил новый ограничительный закон — О государственной тайне (E-qanun, ноябрь 1996), который стал новым «дамокловым мечом» над прессой. Хотя закон был принят в 1996 году, фактическое применение получил лишь после отмены цензуры. Таким образом, механизм контроля сохранился, лишь сменив форму. Расплывчатые положения закона позволяли власти преследовать любое издание или журналиста.

Готовясь к вступлению в Совет Европы, Азербайджан обязался провести реформы в области прав человека, судебной системы и СМИ (1997–2001) и в этом контексте формально отменил цензуру (PACE, 2000). Но этот шаг был сугубо декларативным: отменённую цензуру заменила самоцензура, закреплённая законом о государственной тайне. Теперь статьи не вырезались, но угроза уголовного преследования вынуждала журналистов к самоконтролю.

25 января 2001 года Азербайджан стал полноправным членом Совета Европы (CoE, 2001). После этого нормативное давление на прессу частично ослабло. Однако Союз редакторов — неофициальное, но влиятельное объединение независимых журналистов — стал беспокоить власти. Эта структура собиралась в кризисные моменты, обсуждала положение дел в СМИ, обращалась к правительству и организовывала протесты (Радио Свобода, 2007). Союз, в который не входили представители провластных СМИ, действовал до 2008 года.

В ответ власти в начале 2003 года выдвинули идею создания Пресс-совета. После обсуждений в марте 2003 года прошёл учредительный съезд Совета прессы (Fakt Yoxla, 2022). Первым делом он занялся разработкой профессионального кодекса журналиста. Однако вскоре этот формально общественный орган превратился в инструмент контроля. Во многих спорных случаях решения Совета стали приоритетными перед законом о СМИ. Совет не улучшил ситуацию в сфере журналистики и, напротив, либо поддерживал, либо молчаливо одобрял репрессивную политику властей, что вызвало недовольство независимых журналистов (Радио Свобода, 2008).

Создав Совет прессы, власть нейтрализовала компактную независимую структуру — Союз редакторов, — а через новый орган усилила контроль над медиа. Однако с развитием электронных СМИ Совет оказался бессилен: с одной стороны, из-за утраты доверия, а с другой — потому, что власти решили окончательно задавить свободу слова посредством закона.

Во время 44-дневной войны 2020 года власти вновь фактически ввели цензуру, тем самым протестировав возможность дальнейшего ужесточения контроля. В 2021 году появился проект нового Закона о СМИ. Правительство обосновало его тем, что прежний закон, несмотря на 79 поправок, «не отвечает современным вызовам» (APA, 2021). Международные организации, включая Венецианскую комиссию Совета Европы, дали отрицательные заключения (Voice of America, 2022). Независимые журналисты (большинство из которых сегодня либо в тюрьме, либо в эмиграции) протестовали против закона у здания парламента (Meydan TV, 2021). Несмотря на все возражения, власть добилась очередной регрессивной победы и утвердила закон.

Новый закон: ограничения и критика

По мнению экспертов, сравнивавших новый закон с предыдущим, в нем содержится десятки статей, позволяющих закрыть любое СМИ (Teref, 2021). Особое внимание Венецианская комиссия уделила статье 26, рекомендую:

- отменить статью 26, ограничивающую создание СМИ, иностранное владение и финансирование;

- ликвидировать или упростить Реестр СМИ;

- отменить требования к аккредитации;

- привести ограничения по содержанию в соответствие с практикой статьи 10 Европейской конвенции о правах человека;

- изменить положения о защите журналистских источников;

- уточнить, что платформенные вещатели и онлайн-провайдеры не подлежат лицензированию, а лишь регистрации;

- уточнить, что уведомление о выпуске печатных или онлайн-изданий носит исключительно информационный характер (Caucasus Watch, 2022).

Как видно, основное внимание Венецианской комиссии привлекли два вопроса — собственность СМИ и свобода их деятельности. Новый закон показывает, что институциональный и нормативный контроль над медиа в Азербайджане окончательно закреплён. Он построен таким образом, что любой нежелательный для власти журналист может быть лишён права на профессиональную деятельность. Символично, что слово «свобода» встречается в тексте закона всего один раз, тогда как выражение «исполнительная власть» — 89 раз, что ярко демонстрирует победу исполнительной вертикали над независимостью прессы.

Таким образом, очевидно, что власти используют как правовые, так и институциональные механизмы для полного подчинения медиа — фактического «захвата СМИ». С этой целью принимаются новые законы или вносятся изменения в старые. Подобная стратегия полностью совпадает с теорией «Media Capture», согласно которой захват происходит тогда, когда правительства или связанные с ними сети устанавливают прямой или косвенный контроль над медиа, чтобы влиять на их повестку и контент (Anya Schiffrin, 2021).

Из приведённой хронологии выделяются два ключевых направления:

- Стратегическое законодательное сужение — власть последовательно ограничивает возможности СМИ через законы, каждый раз делая ещё один шаг в сторону контроля. Темпы зависят от внутренней ситуации и внешних факторов — как только возникает благоприятная среда, «гайки» закручиваются сильнее.

- Институциональное давление — параллельно с законодательными мерами власть создаёт и усиливает структуры давления, такие как Совет прессы и Агентство по развитию медиа. Эти органы, действуя в рамках новых законов, служат инструментом удушения свободы слова.

В конечном итоге все правовые и институциональные механизмы направлены на одно — восстановление полного контроля над медиаконтентом.

Двойственная стратегия репрессий и кооптации: формирование арестов журналистов и механизмов «пряников» как инструмента авторитарного контроля в Азербайджане

Угрозы — насилие, пытки, запугивание. В режимах, где доминируют конкурентно-авторитарные системы, независимые СМИ вынуждены работать под постоянным давлением. В полностью авторитарных режимах медиа либо полностью принадлежат государству, либо находятся под жёсткой цензурой, либо подвергаются систематическим репрессиям. Крупные телеканалы и радиостанции управляются правительством (или его близкими союзниками), крупные независимые газеты и журналы могут быть запрещены законом… Журналисты, навлекшие на себя гнев властей, рискуют столкнуться с арестом, депортацией и даже убийством (Levitsky & Way 2010).

Хотя в первые годы независимости в Азербайджане не фиксировалось интенсивного физического насилия против прессы, в период правления АХЧ в памяти остался яркий факт — избиение известного журналиста Зердушта Али-заде министром внутренних дел страны (CPJ, 1998). Однако после прихода к власти Гейдара Алиева насилие стало превращаться в целенаправленную политику. Одним из наиболее примечательных случаев стало избиение корреспондента газеты «Эхо-Зеркало» Камала Али. Беря интервью перед зданием Милли меджлиса, он подвергся нападению охранника, причиной которого, по словам охранника, стала «слишком долгая» беседа (Refworld, 1998). Другим специфическим методом давления стало ограничение свободы передвижения журналистов внутри страны. Примером может служить задержание на аэропортовом контроле и недопуск в Нахичевань корреспондента газеты «Азадлыг» Эльчина Сельджука (CPJ, 1998).

После формальной отмены цензуры наблюдался особенно заметный рост физического насилия. Чтобы предотвратить публикацию материалов, не соответствующих политической конъюнктуре или нежелательных, их авторов брали на прицел. Целью было создать атмосферу страха и добиться самоцензуры. Так, Замин Гаджи, критиковавший Гейдара Алиева в сатирическом жанре на страницах «Азадлыг», вечером по дороге с работы домой подвергся нападению неизвестных в тёмном переулке и получил удары тупым предметом по голове (CoE, 2001). После этого Замин Гаджи провёл брифинг и объявил, что больше не будет писать о Гейдаре Алиеве. Открытая критика в его адрес после этого пошла на спад.

Убийство Элмара Гусейнова. В марте 2005 года жёсткий критик властей, главный редактор русскоязычного журнала «Monitor» Эльмар Гусейнов был застрелен у входа в свой дом (ОБСЕ, 2005). Его убийство трактовали как послание журналистам, писавшим о правящей семье. В статьях Гусейнова мишенью были правящая семья и факты коррупции в её деятельности. Кроме того, отличаясь резким стилем, Гусейнов вселял смелость и в других.

Дело Бахаддина Гезиева. В мае 2006 года, всего через 14 месяцев после убийства Гусейнова, главный редактор независимой газеты «Bizim yol» Бахаддин Гезиев был остановлен неизвестными поздно ночью по дороге с работы, вывезен на окраину города и доведён до состояния, близкого к смертельному. По словам очевидцев, злоумышленники несколько раз переехали его автомобилем (Радио Свобода, 2006). Говорили, что он стал жертвой из-за своих публикаций о коррупционной деятельности властей, в частности о происходящем при экспорте чёрной икры. Чудом выжив, Гезиев прошёл длительное лечение, а после частичного выздоровления и возвращения к работе стал привлекать внимание своей лояльностью к властям. В 2025 году среди награждённых президентом Ильхамом Алиевым к 150-летию азербайджанской прессы оказался и Бахаддин Гезиев (Bizim Yol, 2025).

После официальной отмены цензуры придуманные властями методы её фактического осуществления, разумеется, не ограничивались принятием новых законов или внесением поправок. Приведённые факты дают основания утверждать, что власть превратила физическое насилие, убийства и пытки в инструмент этой политики. Таким образом журналисту посылался сигнал: если его не накажет закон, то в темноте ночи ему могут встретиться неизвестные люди, которые способны убить или искалечить. Поэтому, пиша о власти и чувствительных для неё темах, журналист должен учитывать возможные последствия. В противном случае он может стать следующей жертвой режима. Ситуация в медиа после каждого из эпизодов с Замином Гаджи, Эльмаром Гусейновым и Бахаддином Гезиевым — особенно лоялизация Гезиева и её поощрение на самом высоком уровне — показывает, что план властей работает. Кроме того, подобные события не имеют лишь краткосрочного эффекта: со временем, по мере обсуждения, они формируют новые круги влияния. Так политика обретает нацеленную на будущее перманентность. Если до 2005 года краткосрочные аресты, штрафы, нанесение физического вреда ради запугивания считались давлением на медиа, то с 2005-го и далее длительные заключения и нераскрытые смерти/покушения превратились в психологическое давление на свободу прессы. Одним словом, ради более осязаемых результатов власть не побоялась жёстких методов — более того, решила систематизировать их.

Экономическое давление: закрытие рекламного рынка. Со второй половины 1990-х одним из самых обсуждаемых вопросов в стране стала реклама в прессе. Хотя редакторы неоднократно выносили эту тему на обсуждение, решить проблему не удавалось, поскольку её источник находился во власти. Напротив, со временем она превратилась в явный инструмент давления на медиа (IREX, 2018). Одним из оснований независимого финансирования, разумеется, является возможность получать рекламу. Однако независимые или относительно независимые юр- и физлица, предприниматели опасались размещать рекламу в критически настроенных медиа. Власти воспринимали такие действия как косвенное финансирование своих критиков и реагировали жёстко. В результате независимая пресса не могла финансироваться рекламой. Тем самым некоторые издания, рассчитывавшие на рекламные доходы, вынужденно выбирали лояльность ради выживания.

Вторым ключевым методом экономического давления было то, что большинство фирм, занимавшихся продажей газет, находились под контролем властей. Среди них «Azərmətbuat yayımı» действовала как госорган, а «Qasid» — в провластном ключе. Киоски независимой фирмы «Qaya» убирали из города, уличная торговля газетами ограничивалась (Голос Америки, 2006). Цель заключалась в том, чтобы финансовые ресурсы либо не доходили до редакций, либо поступали с задержкой, либо в объёме и в сроках, желаемых властью. Например, когда оппозиционная газета «Азадлыг» закрывалась, близкая к властям фирма «Qasid» отказалась перечислить редакции 70 тысяч манатов, вырученных от продаж (Index on Censorship, 2016). Для СМИ, лишённых рекламных доходов, это серьёзная сумма.

Аресты, штрафы. Одним из наиболее живучих механизмов давления властей на независимые медиа остаётся арест журналистов. В Азербайджане аресты журналистов с прихода к власти Гейдара Алиева используются как перманентное давление на прессу.

В июне 1995 года одной из первых мишеней стала сатирическая газета «Чешмя». Главный редактор Аяз Ахмедов и другие сотрудники, в том числе журналист «Джумхуриййет» Ядигар Маммедли, были арестованы по статье об оскорблении чести и достоинства президента. Реальной причиной стало опубликование карикатуры на Гейдара Алиева (Amnesty International, 1995). В дальнейшем в разные годы к длительным срокам приговаривали главредов и авторов «Ени Мусават» и «Азадлыг».

Поскольку информация о закрытых для прессы госорганах обычно публиковалась без получения их комментариев, эти структуры легко и по политическому заказу подавали в суд на газеты, требуя компенсации в суммах, значительных для изданий. Так, газета «Азадлыг» была вынуждена закрыться, не сумев выплатить долг по такому судебному решению (Modern, 2012). Главный редактор «Ени Мусават» же «исправился» до степени, что был удостоен награды Ильхама Алиева (Musavat, 2024).

Методы «пряника»: квартиры журналистам, деньги СМИ и индивидуальные стимулы

С одной стороны, власти сажают журналистов, штрафуют редакции и закрывают издания; с другой — открыто пытаются «покупать» редакции и журналистов методами, явно противоречащими международной профессиональной этике, оказывая официальную поддержку, равнозначную взятке. И, конечно, выставляют собственные условия при её предоставлении. Для этих целей при Администрации президента был создан Фонд поддержки средств массовой информации, который занимался откровенным торгом. Предоставление квартир журналистам считалось главным вознаграждением за лояльность. Более того, выяснилось, что после выдачи квартир коммунальные платежи с журналистов собирала именно эта организация (Ayna, 2019). Редакциям выделялась ежемесячная финансовая поддержка под различными «проектами». Тем, кто, получив поддержку, продолжал критиковать власть, финансирование вскоре прекращали. Этим Фонд не ограничивался и проводил конкурсы статей на темы, пропагандирующие политическое руководство, обещая победителям высокие гонорары. Так создавалось пространство для индивидуальных «инициатив», не выдерживающих конкуренции на медиарынке. В подобных текстах, как правило, «исследовалось наследие» Гейдара Алиева и проводились параллели с политикой Ильхама Алиева (Yeni Azərbaycan, 2020).

Контроль над контентом как авторитарная стратегия

Если посмотреть на путь, который прошли азербайджанские СМИ по мере самосовершенствования авторитарной системы, фактический материал выявляет важную магистраль. Борьба системы — не о том, существуют ли газеты и работают ли сайты. Власть направляет все усилия — прямые и косвенные — на захват контроля над медиаконтентом. Когда полностью обезвредить издание не удаётся, берут на прицел отдельных людей: кооптируют, запугивают и т. п. Всё это для того, чтобы господствовать над содержанием: на первом этапе — смягчить критику, затем — полностью её устранить, обеспечив производство материалов и тематик, благоприятных власти.

Почему это так важно? Политическое содержание свободы выражения коренится в её дискурсивной природе — беспрепятственном, взаимном выражении. Для самовоспроизводящейся авторитарной системы это серьёзная угрозa. Свободная дискуссия означает конкуренцию идей и оборот информации, то есть основу политической конкуренции. Это находится в обратной зависимости от правил, на которых держится авторитарное управление. Война с контентом свободных медиа — вопрос жизни и смерти для авторитаризма. Наиболее острый период этой войны до 2023 года — в целом годы арестов и экономического давления (2014–2016) — можно считать временем краха традиционных азербайджанских медиа. Закрытие газеты «Азадлыг», ликвидация бакинской редакции Радио Свобода, аресты журналистов Хадиджи Исмаил и Сеймура Хези, массовая эмиграция журналистов, фактический переход «Ени Мусават» в провластный лагерь завершили процесс. Тем самым власть на время сочла работу со свободной прессой завершённой. За редкими исключениями, внутри страны правительство перехватило контроль над медиаконтентом.

Кризис авторитарного контроля в цифровом пространстве: подъём и репрессии новой генерации независимых медиа в Азербайджане (2015–2024)

В период, когда власти фактически устранили традиционные медиа, начал работать «Meydan TV», публиковавший контент исключительно в интернете и соцсетях; спустя несколько лет значительных успехов добились «Abzas Media» и «Toplum TV». Профессиональные команды журналистов оживили медиапространство и политику контентом на YouTube, Facebook и других платформах. Хотя все три медиа стремились охватывать все темы, в их работе проявилась определённая специфика. «Meydan TV» делал больший акцент на социальную повестку и набирал популярность именно здесь. «Abzas Media» привлекал внимание антикоррупционными расследованиями и оказался под ударом властей именно за эту деятельность. «Toplum TV» ломал политическое молчание утренними и вечерними прямыми эфирами, аналитическими выпусками и дебатами. Дискуссии между представителями власти и независимыми/оппозиционными политиками, активистами гражданского общества вызывали обсуждения по всей стране и повышали гражданскую активность. Для авторитарной природы режима это вновь стало источником вопросов. Эти структуры, действовавшие скорее как платформенные вещатели, чем как классические медиа, вернули на повестку «вопрос контента». План властей — заставить общество замолчать и полностью подчинить себе содержание — был явно сорван, а созданные для углубления и продления авторитаризма механизмы контроля над медиа не сработали. Такие правовые и административные рамки, как Закон о СМИ и Агентство по развитию медиа, не смогли задушить эти издания. Власть столкнулась с новой реальностью. Поэтому единственным выходом стало опереться на правоохранительные органы. С этой целью в ноябре 2023 года началась волна арестов против «Abzas Media» (Pravda, 2023). Сначала задержали директора издания Улви Гасанлы, затем главного редактора Севиндж Вагифгызы, позже — сотрудников Элнару Гасымову и Наргиз Абсаламову. В марте 2024 года началась операция против «Toplum TV»: в редакцию ворвалась полиция, провела обыск, всех присутствующих сотрудников доставили в ГУВД Баку, офис опечатали (Abzas, 2024). Были арестованы Акиф Курбанов, Руслан Иззетли, Аляскер Мамедли, Али Зейналов, Мюшвиг Джаббаров, Рамиль Бабаев, Илкин Эмрахов, Фарид Исмайылов. Следующая волна арестов в конце 2024 года затронула сотрудников «Meydan TV»: были задержаны Айнур Элгюнеш, Натиг Джавадлы, Рамин Деко (Джебраилзаде), Айтадж Тапдыг, Хаяла Агыева, Айсель Умудова, Фатима Мёвламлы, Улви Тахиров, Ахмед Мухтар. На момент подготовки этого материала коллектив «Abzas Media» по приговору фиктивного суда был отправлен в исправительные учреждения на длительные сроки — 7, 9 и 10 лет; суд первой инстанции по делу «Toplum TV» продолжался; расследование по делу «Meydan TV» ещё не было завершено.

Необходимая ремарка. В делах «Abzas Media» и «Meydan TV» есть показательные аресты. Например, независимая корреспондентка «Голоса Америки» Улвийя Али и главный редактор сайта «Argument.az» Шемшад Ага были арестованы по «делу Meydan», а независимый эксперт «Радио Свобода» Фарид Мехрализаде — по «делу Abzas Media». Причиной всех трёх арестов стало то, что эти лица создавали независимый контент. Поскольку они выделялись индивидуально, следственная тактика властей сводилась к тому, чтобы просто «прикрепить» их к отдельным делам. Это ещё раз доказывает: для нынешнего режима ключевым фактором является вопрос независимого контента, и все аресты и инструменты контроля направлены именно на это.

Вывод

И фактический материал, и аналитические итоги показывают, что самоусиливающийся политический авторитаризм в Азербайджане в первую очередь нацелен на контроль медиаконтента. Для этого используются несколько методов в гибридной связке. Например, одновременно одной редакции вручают награду, а другую штрафуют. Одного журналиста делают победителем конкурса, пропагандирующего власть, а другого арестовывают или подвергают пыткам. Закрывают рекламный рынок, препятствуют поступлению выручки от продаж в редакции, а с другой стороны создают КИВДФ для проведения конкурсов финансирования. Второй важный вывод: власть не рассматривает этот процесс как набор отдельных эпизодов или разовых акций, привязанных ко времени. Напротив, контроль над медиа — это системный, целенаправленный и органичный повседневный процесс, который самосовершенствуется. Параллельное и постоянное применение «пряников» наряду с арестами, пытками и угрозами — наглядное тому доказательство. Параллельно, создавая в разные периоды новые законы и правовые инструменты, власти постоянно обновляли нормативные механизмы и продолжали сжимать СМИ этими средствами. Иными словами, азербайджанские власти следовали типичному авторитарному пути, чтобы захватить полный контроль над медиа.

Рекомендации

Исходя из текущей ситуации и пройденного пути, можно сказать, что для «реанимации» свободной прессы необходим ряд шагов со стороны внутреннего и международного сообществ:

- Поддерживать медиа, которые продолжают работать, пусть и с очень ограниченными возможностями;

- Не позволять властям «закрыть все окна»; прилагать усилия для запуска новых инициатив или поддерживать такие усилия;

- Международным организациям и правительствам, признающим важность прав человека, держать этот вопрос в фокусе. Иначе сужающаяся макросреда может закрыться окончательно;

- Создавать за рубежом платформы, освещающие подготовленные в Азербайджане материалы по различным направлениям, тем самым показывая, что репрессии не достигли цели;

- Добиваться солидарности между независимыми производителями новостей и контента (за исключением производителей дезинформации) — это имеет большое моральное и политическое значение.

В заключение данный материал приходит к выводу, что процесс осуществления контроля над медиа в Азербайджане прямо пропорционален контролю над судебной системой, экономикой и рынком. Поэтому для решения проблемы необходимы новые исследования и подходы комплексного характера; эти сферы следует изучать совместно. Вопросы свободы выражения, свободного рынка и независимого правосудия должны ставиться в совокупности, поскольку отсутствие любого из этих элементов создаёт риски для существования двух других.

Список литературы / источники:

RSF, 2025 Flood them with fans

https://rsf.org/en/flood-them-fans-rsf-launches-solidarity-campaign-together-exiled-azerbaijani-organizations

Toplum tv, 2025 Azərbaycan jurnalist həbsinə görə ilk 5 ölkə arasındadır – İFJ

Anya Schiffrin, 2017. Media Capture and theThreat to Democracy. https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2017/08/CIMA_MediaCaptureBook_F1.pdf

E-qanun, İyul, 1992 “ KİV Haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu”

https://e-qanun.az/framework/7512

İCT, Dekabr 1999 a. KİV Haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu

İCT, Dekabr, 1999 b KİV Haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu

Refworld, 1998 Mixed Signals: Press freedom in Armenia and Azerbaijan https://www.refworld.org/reference/countryrep/cpj/1998/en/56344

CPJ, 1998 Censorship While You Wait: An Azerbaijani Newspaper Struggles to Stay Alive

https://cpj.org/reports/1998/03/caucasus-page7-15/?utm_

Aliyev-heritage, 2010 Heydar Aliyev Heritage Research Center Publications

https://aliyev-heritage.org/en/78817400.html

E-qanun, Noyabr, 1996 “Dövlət Sirri Haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu”

https://e-qanun.az/framework/3731

PACE, 2000 Azerbaijan’s application for membership of the Council of Europe

https://pace.coe.int/en/files/16816/html

COE 2001 Azerbaijan // 46 States, one Europe

https://www.coe.int/en/web/portal/azerbaijan

Azadlıq radiosu, 2007 Redaktorlar piketi təxirə saldılar

https://www.azadliq.org/a/397178.html

Fakt Yoxla, 2022 Was the Press Council established in Azerbaijan for the first time in the CIS?

https://www.faktyoxla.info/en/media/was-the-press-council-established-in-azerbaijan-for-the-first-time-in-the-cis

Azadlıq Radiosu, 2008 Heç kim Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz

https://www.azadliq.org/a/435591.html

APA, 2021 79 dəfə dəyişdirilən "KİV haqqında" qanun müasir çağırışlarla uzlaşmır

https://apa.az/media/79-defe-deyisdirilen-kiv-haqqinda-qanun-muasir-cagirislarla-uzlasmir-675064

Amerikanın səsi, 2022 Venesiya Komissiyası: “Media haqqında” qanunun bir sıra maddələri ifadə və media azadlığı ilə bağlı Avropa standartlarına uyğun deyil

https://www.amerikaninsesi.org/a/6624869.html

Meydan tv, 2021, Jurnalistlər Milli Məclisin qarşısında yeni media qanun layihəsinə etiraz edirlər

https://www.youtube.com/watch?v=Mn_-Nr7hiCo

Tərəf, 2021 Media eksperti iki qanunu müqayisə etdi: oxşarlıq yoxdur, təzad var

Caucasuswatch, 2022 Venice Commission criticizes new Media Law in Azerbaijan

Anya Schiffrin, 2021 Media Capture: How Money, Digital Platforms, and Governments Control the News. s. 3.

Levitsky & Way 2010 Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. s 5

CPJ, 1998 Censorship While You Wait: An Azerbaijani Newspaper Struggles to Stay Alive

https://cpj.org/reports/1998/03/caucasus-page7-15/

Refworld, 1998 Mixed Signals: Press freedom in Armenia and Azerbaijan

https://www.refworld.org/reference/countryrep/cpj/1998/en/56344

CPJ, 1998 Cut It Out: Notes from An Azerbaijani Censor

https://cpj.org/reports/1998/03/caucasus-page6/

COE, 2001 Freedom of expression and information in the media in Europe

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9222&lang=EN

OSCE, 2005 Murder of prominent Azerbaijani journalist appalls OSCE Office in Baku

https://www.osce.org/baku/57249

Azadlıq radiosu, 2006 Opposition Editor Beaten Up In Azerbaijan

https://www.rferl.org/a/1068514.html

Bizim Yol, 2025 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fəxri diplomu laureatlara təqdim olunub

https://bizimyol.info/az/news/549046.html

İREX, 2018 Azerbaijan

www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2018-azerbaijan.pdf?utm

Amerikanın səsi, 2006 “ Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat azadlığında ciddi problemlər olduğunu bildirir”

https://www.amerikaninsesi.org/a/a-56-aze-beyurtas-88604957/702110.html?utm

İndexoncensorship, 2016 Azadliq: “We are working under the dual threat of government harassment and financial insecurity”

https://www.indexoncensorship.org/2016/06/azerbaijan-azadliq/

Amnesty İnternational, 1995 AZERBAIJAN: UP TO SIX YEARS' IMPRISONMENT FOR "INSULTING THE PRESIDENT

https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/06/eur550061995en.pdf

Modern, 2012 Tağı Əhmədov “Azadlıq” qəzetini 30 min manat cərimələtdirdi

https://modern.az/tehsil/25319/tai-ehmedov-azadliq-qezetini-30-min-manat-cerimeletdirdi/

Musavat, 2024 Prezident İlham Əliyev Rauf Arifoğlunu təltif edib

https://musavat.com/mobile/news/prezident-ilham-eliyev-rauf-arifoglunu-teltif-edib-foto_1058069.html

Ayna, 2019 KİVDF böyük qalmaqal qoparıb: Bu, jurnalistləri Prezidentə qarşı qaldırmağa cəhddir

https://ayna.az/kivdf-boyuk-qalmaqal-qoparib-bu-jurnalistleri-prezidente-qarsi-qaldirmaga-cehddir

Yeni Azərbaycan, 2020 “Yeni Azərbaycan” qəzeti KİVDF-nin elan etdiyi müsabiqə üzrə növbəti onlayn “dəyirmi masa” keçirib

https://www.yeniazerbaycan.com/Sosial_e54260_az.html

Pravda, 2023 Ülvi Həsənli saxlanıldı

Abzas, 2024 “Toplum TV”-nin ofisi möhürləndi, əməkdaşları saxlanıldı

https://abzas.org/en/2024/3/toplum-tv-nin-ofisi-mohurlne7638ee5-d/