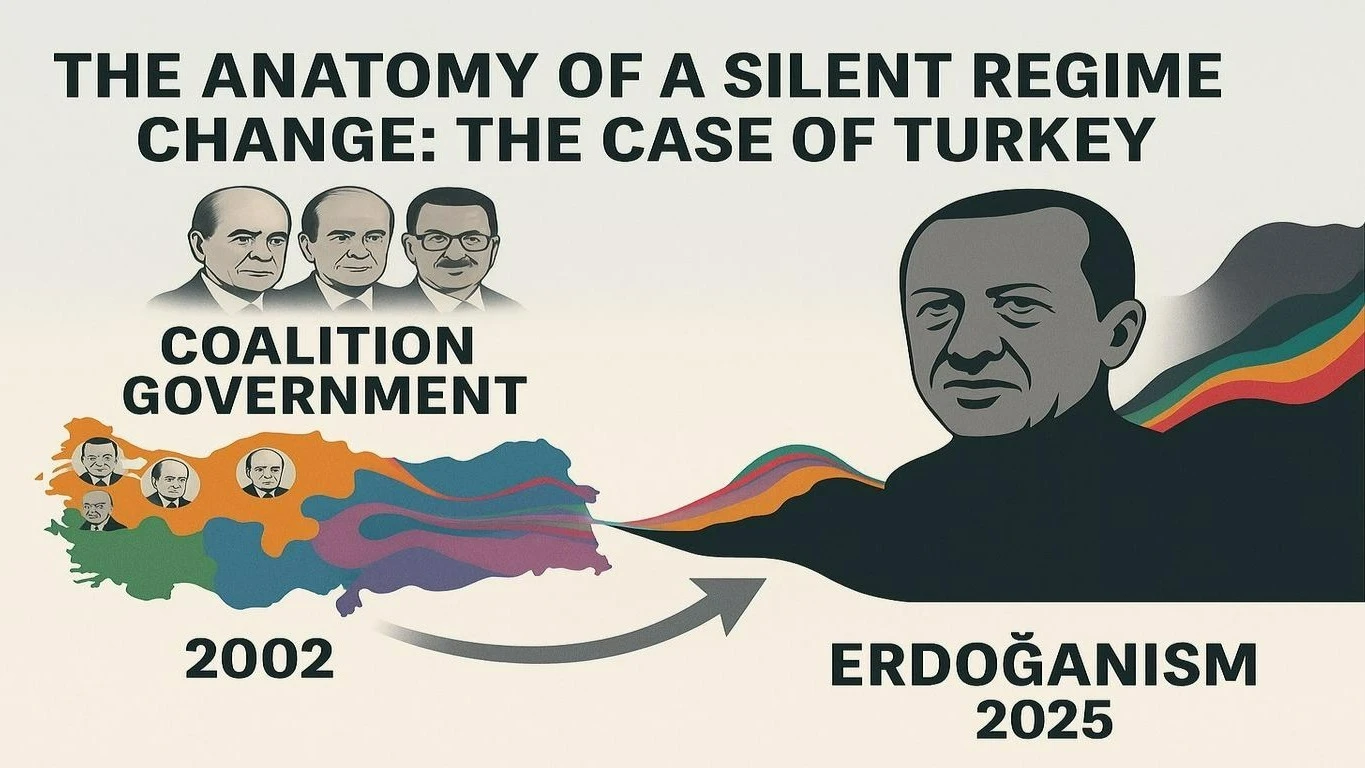

Этот исследование рассматривает бесшумную смену режима, происходившую в Турции с начала XXI века, с политической, юридической и идеологической точек зрения. Основное внимание уделяется переходу от парламентской системы к президентской под руководством Партии справедливости и развития (ПСР) и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также тому, как этот переход под видом демократических процедур открыл путь к авторитарной консолидации.

Исследование, основанный на историко-институциональном подходе, дискурсивном анализе, правовых исследованиях и методах политической психологии, ясно демонстрирует процессы централизации политической власти, утраты функций правовыми институтами, усиления контроля над СМИ и оппозицией. Основная цель — показать, как демократия в Турции постепенно подрывалась внутри формальных рамок, как централизация власти привела к маргинализации оппозиции, как утратили эффективность правовые институты и как народная воля манипулировалась с помощью популистской риторики и политики страха.

В то же время цель материала — не просто представить читателю факты, но и помочь понять структурные связи между ними, распознать новые формы авторитаризма XXI века на примере Турции и побудить к размышлению о гражданском сознании и путях демократического сопротивления.

Центр KHAR в данном анализе стремится показать, что смена режима — это не только юридическое и политическое явление, но также процесс, тесно переплетённый с культурными, социальными и психологическими факторами. Цель — на примере Турции Эрдогана убедить читателя в том, насколько хрупкой может быть демократия и насколько гибким и многогранным — авторитаризм.

Ключевые слова: Турция, смена режима, авторитаризм, популизм, поляризация, Эрдоганизм, президентская система, демократия, ПСР

Основной вопрос: Как произошла смена режима в Турции и с помощью каких правовых, политических и идеологических механизмов этот процесс был легитимизирован и принят обществом?

Введение

К началу XXI века Турция рассматривалась как страна, идущая к либеральной демократии, ведущая переговоры о вступлении в Европейский союз и переживающая экономический рост (Müftüler-Baç 2005). Политический плюрализм, свободные СМИ, независимость судебной власти и мирная смена власти через выборы представлялись ключевыми признаками турецкой демократии. Однако за этим ярким фасадом происходила постепенная и целенаправленная трансформация политической системы в сторону централизации власти (Yılmaz и Bashirov 2022).

Придя к власти в 2003 году в должности премьер-министра, Эрдоган благодаря своему политическому таланту, популистской риторике и способности использовать политические пустоты проложил себе путь, который на первый взгляд выглядел демократическим, но на деле был наполнен авторитарными намерениями. Его знаменитая фраза «демократия — не цель, а средство» открыто выражает идеологическую и стратегическую сущность этого курса (Эрдоган, 1997).

Теоретический подход: социальная динамика идеологической поляризации и авторитарной консолидации

Переход современных политических режимов от демократии к авторитаризму редко происходит мгновенно. Напротив, такие переходы являются результатом глубоких социальных, идеологических и институциональных изменений, реализуемых поэтапно. В политологии это явление известно как «постепенная авторитарная консолидация» (Linz и Stepan, 1996). Одним из первых и важнейших этапов подобных трансформаций является планомерное разрушение общественного консенсуса и политика системной поляризации.

Поляризация — это формирование глубоких идеологических, культурных и этнических разделений между социальными группами. Это стратегия, часто используемая авторитарными режимами для сохранения общественной поддержки (McCoy, Rahman, Somer 2018). В таких условиях принципы «общего знаменателя» и «сдержек и противовесов» ослабевают, а общественная и политическая жизнь превращается в противостояние «мы — они». В результате политические оппоненты представляются не как легитимные альтернативы, а как «предательские враги». Как отмечают Дженнифер Маккой и коллеги, «вредная поляризация» создаёт благоприятную социальную среду для демонтажа демократических институтов.

В турецком случае этот процесс особенно усилился с 2010-х годов под руководством Эрдогана. Партия справедливости и развития (ПСР), пришедшая к власти в 2002 году, на первом этапе получила широкую общественную поддержку благодаря дискурсу умеренного ислама и демократических реформ (Yavuz 2009). Однако с 2011 года стиль управления партии начал склоняться к авторитарным тенденциям. В политической риторике часто использовались выражения вроде «национальная воля», «высший разум», «местная и национальная позиция», «внутренние и внешние враги», обозначающие инакомыслящих как врагов народа (Taş 2015).

Эта двойная риторика разделила общество на идеологические блоки: «мы» (нация, патриоты, местные-национальные силы) и «они» (элита, светские либералы, прозападная оппозиция, «движение Фетхуллаха Гюлена», этнические и религиозные меньшинства). Это соответствует концепции Э. Лаклау и Ш. Муфф о гегемонической политике, построенной на различии «друг — враг» (Laclau и Mouffe 1985). Эта стратегия не только привела к социальной фрагментации, но и к делегитимации оппозиционных политических акторов (Gürsoy 2017).

Деятельность оппозиции, НПО, университетов и свободных СМИ часто подавалась как «противодействие национальным интересам», «заговор», «предательство» или связь с «терроризмом» (Es Murat 2020). Такая риторика имела и правовые последствия — например, с помощью указов (KHK) тысячи госслужащих были уволены без решения суда, а преподаватели, журналисты и политики массово арестовывались (Freedom House 2023; Amnesty International 2022).

В результате такой стратегической поляризации демократические нормы — общее историческое наследие, равенство перед законом, диалог с политическими оппонентами — были обесценены. Одна часть общества стала воспринимать себя как «единственного представителя народа», другая — была маргинализирована, вытеснена из общественной жизни и даже криминализирована (Tugal 2016). Политическая борьба начала вестись не на основе программ и идей, а в плоскости «быть или не быть», «вера — предательство», «враг — друг». Если сослаться на понятие Карла Шмитта о «различении друг — враг», политическая деятельность в Турции вышла за пределы демократического дебата и перешла в экзистенциальную конфронтацию (Schmitt 2007).

Такое поляризованное общество изменило саму природу выборов. Несмотря на формальное их проведение, выборы утратили демократическую сущность и превратились в механизм обновления власти через лояльный электорат (Levitsky и Ziblatt 2018). Системно сформированное общественное мнение стало воспринимать альтернативные голоса как «опасность, которую нужно устранить», что породило парадокс — демократические процедуры начали разрушать сами себя.

Союз Эрдогана и Гюлена и доктрина «умеренного ислама» Запада: анатомия турецкой политики 2002–2013 гг.

Политическая архитектура союза Эрдогана и Гюлена (2002–2013 гг.):

Это период тесного сотрудничества Эрдогана и движения Гюлена. Сила сети Гюлена проистекала из созданных в бюрократии параллельных структур — особенно в образовании, полиции и судебной системе. Эта сеть сыграла ключевую роль в обеспечении полного контроля ПСР над государственным аппаратом. Благодаря этому союзу устранены светские структуры внутри армии (дела Ergenekon и Balyoz), и ПСР укрепила свою власть (Gürsoy, 2012). Школы и СМИ Гюлена (Zaman, Samanyolu TV и др.) легитимизировали политику ПСР и продвигали модель «турецкого ислама» на международной арене. Сам Гюлен, находящийся в США, представлялся в западных кругах как «реформатор ислама».

Поиск Западом «модели»:

Аналитические центры вроде RAND Corporation и Brookings с начала 2000-х начали продвигать «прогрессивные», «прозападные» и «демократичные» исламские модели. В отчёте RAND 2004 года («Civil Democratic Islam») Гюлен, его образовательная сеть и инициативы гражданского общества рассматривались как образцовые в рамках «конструктивного исламизма» (Rabasa & Benard, 2004).

Геополитическая привлекательность Турции:

Как член НАТО, играющий важную роль в региональной стабильности, кандидат в ЕС и страна с рыночной экономикой, Турция стала «лабораторией исламской демократии» для Запада. Реформаторская риторика ПСР, приверженность либеральной экономике и послания религиозной терпимости получали положительные отклики в Вашингтоне и Брюсселе.

Идеологический симбиоз и распределение власти в государстве:

Сотрудничество между ПСР и движением Гюлена базировалось на идеологии исламского модернизма. Обе стороны объединили усилия против светской гегемонии «глубинного государства». Влияние движения Гюлена в полиции, правосудии и образовании стало основой институциональной гегемонии ПСР. Примеры — дела Ergenekon (2007) и Balyoz (2010), в ходе которых светская элита в армии была нейтрализована через суд. Хотя позже доказательства были признаны сфальсифицированными, в тот момент и ПСР, и Гюлен пользовались молчаливой или косвенной поддержкой Запада (Jenkins, 2009). Параллельно движение Гюлена реализовывало «мягкую исламизацию» через СМИ, школы и НПО внутри страны и за рубежом (Центральная Азия, Балканы, США). ПСР использовала этот мягкий ресурс во внешней политике, формируя дискурс интеграции с «братскими исламскими народами».

Несмотря на аресты журналистов, давление на оппозицию и политизацию правосудия в 2007–2013 гг., США и ЕС часто реагировали мягко. Под предлогом «стратегического партнёрства» и «сдерживания реакционных сил» эти тенденции игнорировались или поддерживались. В поисках «реформистского союзника» в исламском мире Запад воспринимал Эрдогана и Гюлена как идеальных партнёров. Однако этот союз оказался ненадёжным и опасным.

Кульминация конфликта Эрдогана и Гюлена

В 2013 году коррупционный скандал, раскрытый прокурорами, близкими к движению Гюлена (события 17–25 декабря), положил конец союзу. Эрдоган назвал движение «государством в государстве» и начал масштабную кампанию чисток.

Дилемма и неопределённость Запада:

Запад избегал открытой поддержки какой-либо стороны. С одной — Гюлен, «лицо умеренного ислама», с другой — Эрдоган, партнёр по НАТО. Однако отказ США экстрадировать Гюлена обострил отношения с режимом Эрдогана.

Крах проекта «умеренный ислам» и укрепление Эрдоганизма

Модель «турецкой демократии», основанная на союзе Эрдогана и Гюлена, потерпела крах к середине 2010-х. Она не защитила демократические институты и не стала мостом между исламом и либерализмом. Напротив, способствовала авторитаризму, коррупции и формированию параллельных властных структур.

После 2015 года Эрдоган кардинально изменил политический курс: структуры, связанные с Гюленом, были уничтожены, была создана авторитарная система через президентскую форму правления, отношения с Западом испортились, и Турция повернулась к евразийской и националистической риторике. Проект «умеренного ислама» фактически стал почвой для установления жёсткого режима.

Период 2002–2015 годов стал переломным как для внутренней политики Турции, так и для подхода Запада к исламскому миру. Союз Эрдогана и Гюлена возник в результате симбиоза реалполитики и идеологических ожиданий Запада. Но в долгосрочной перспективе он привёл к институциональному распаду, ослаблению верховенства права и появлению новой формы авторитаризма — Эрдоганизма.

Хотя союз Эрдогана и Гюлена формировался в рамках западной модели «конструктивного исламизма», он завершился инструментализацией либеральных ценностей и авторитаризацией политического исламизма. Этот опыт следует рассматривать не только как турецкий кейс, но и как провал модели взаимодействия Запада с исламским миром в целом.

Восхождение Эрдоганизма: Элегантный переход к авторитаризму

Фраза Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанная в 1997 году — «Демократия как трамвай: мы сходим, когда доедем до нужной остановки», — ясно демонстрировала, что он рассматривает демократию лишь как тактическое средство (BİANET 2021). Хотя приход Партии справедливости и развития (ПСР) к власти в 2002 году изначально характеризовался целями демократизации и интеграции в ЕС, этот этап по сути оказался трамплином для построения политической гегемонии. Политическая стратегия Эрдогана включает не только исламистско-популистскую риторику, но и превращение национальной идентичности, религии и исторического нарратива в политическое оружие. Эрдоганизм формирует философию власти, основанную на ностальгии по Османской империи, божественном суверенитете и концепции «национальной воли» (Эрдоган, 1994).

Одним из главных столпов Эрдоганизма является «религиозный национализм». В политике ПСР ислам преподносится не просто как личное вероисповедание, а как центральная ценность, формирующая поведение государства и гражданина. Таким образом, религиозные избиратели мобилизуются, а светская часть общества оказывается маргинализированной (Tuğal, 2013). С другой стороны, популистский характер Эрдоганизма разрушает классические институты представительства, устанавливая прямые отношения между лидером и гражданином.

Эрдоганизм усиливает не только контроль над политическими институтами, но и строит новую культурную гегемонию. Цензура и идеологическая направленность в искусстве и кино являются частью этой политики. Нормативизация культуры и стремление изменить альтернативные образы жизни — это форма культурного авторитаризма (Baykan, 2021). Через такую политику авторитаризм нормализуется не только в правовой и политической системах, но и в повседневной жизни. Людей подталкивают к смирению с утратой демократии, и этот процесс проводится постепенно, под прикрытием «безопасности», «стабильности» и «традиционных ценностей».

В отличие от классического авторитаризма, восхождение Эрдоганизма происходит в рамках юридических процедур и избирательных формальностей, сопровождаясь глубокой демократической эрозией. Это можно назвать моделью «элегантного авторитаризма» — последовательность переходов, при которых сохраняются названия демократических институтов, но изменяются их функции.

В этом смысле 2010 год можно считать первой вехой в политической истории Турции, когда началась фаза формирования более утончённого и юридически завуалированного авторитаризма. Именно с этого времени началась постепенная эрозия функциональности и нормативной сущности демократических институтов.

Этот период также можно охарактеризовать как пик политического альянса между ПСР и движением Фетхуллаха Гюлена. Тактическое сотрудничество, сформировавшееся между ПСР и движением Гюлена с начала 2000-х годов, использовалось, в частности, для изменения баланса власти внутри государства через юридическую систему и силовые структуры (Taş 2018). Конституционный референдум 2010 года стал явным результатом этого сотрудничества: в состав судебных органов были назначены юристы, близкие к движению Гюлена, включая Верховный и Конституционный суды (Jenkins 2011). Это ускорило процесс превращения юридических институтов в инструмент достижения политических целей.

Одним из наиболее примечательных моментов стало то, что все эти изменения на начальном этапе осуществлялись под широкой общественной поддержкой, под видом референдумов и «реформ». Таким образом, авторитарные тенденции развивались не посредством внезапных насильственных переворотов, а изнутри демократических процедур, эволюционируя в сторону «электорального авторитаризма». Как подчёркивают Левицки и Зиблатт, это яркий пример феномена демонтажа демократии изнутри (Levitsky и Ziblatt 2018).

После 2015 года отношения между ПСР и движением Гюлена окончательно перешли в фазу вражды, что ознаменовало начало нового радикального этапа политического противостояния в Турции. Хотя открытое проявление конфликта произошло в ходе антикоррупционных операций 17–25 декабря 2013 года, с 2015 года последовали более жёсткие политические и административные меры. Кампании по очищению госаппарата от кадров, связанных с движением Гюлена, стали не только реакцией на реальную угрозу, но и возможностью для Эрдогана для новой консолидации власти. Кульминацией стал неудавшийся военный переворот 15 июля 2016 года. Эрдоган использовал эту попытку не только как повод для призывов к политической стабильности и национальному единству, но и для начала масштабных институциональных изменений под прикрытием режима чрезвычайного положения (Yabanci 2019).

В условиях чрезвычайного положения, объявленного после переворота, тысячи чиновников, академиков и журналистов были уволены или арестованы; СМИ закрывались, гражданские организации распускались. В такой атмосфере Эрдоган легитимизировал свою политическую модель через дискурс «национальной воли» и обеспечил переход от парламентской системы к президентскому управлению путём конституционных изменений в 2017 году.

Таким образом, попытка переворота 2016 года создала почву для углубления авторитаризма и стала легитимирующим механизмом для редизайна политической системы Эрдоганом.

Ключевым моментом консолидации авторитаризма в Турции стал Конституционный референдум 2017 года. В результате референдума парламентская система была упразднена, а установлено сильное президентское правление. Турция перешла от типичной «нелиберальной демократии» к авторитарной модели управления (European Society and Politics, 2017).

Основные столпы смены режима можно обобщить следующим образом:

- Централизация власти: Законодательная, исполнительная и судебная ветви подчинены воле президента. Принцип «сдержек и противовесов» фактически устранён.

- Искажение верховенства права: Право подчинено политической власти. Судебная система стала инструментом давления на оппозицию, решения принимаются в соответствии с политическими интересами.

- Невозможность политической конкуренции: Выборы проводятся, но не в равных условиях. Медиа, финансы и правовая база — на стороне власти.

- Углубление общественной поляризации: Общество формируется не на основе диалога и консенсуса, а через лоялизм и образы врагов, что ведёт к разрушению демократического гражданского сознания.

- Экономический и институциональный крах: Центральный банк, университеты, независимые органы, СМИ и гражданское общество устранены. Вся власть сосредоточена в президентском дворце — это соответствует модели «конкурентного авторитаризма» (Esen, Berk и Şebnem Gümüşçü 2016).

Централизация правовой и институциональной структуры

С вступлением в силу новой системы управления в 2018 году исполнительная власть почти полностью перешла под контроль президента. Президентские указы вытеснили роль парламента, институт премьер-министра был упразднён, а центральные органы управления напрямую подчинены президенту (Yılmaz и Bashirov 2022). Эта модель напоминает «делегативную демократию» Гильермо О'Доннелла — когда избранные лидеры действуют в рамках конституции, но по факту управляют как Цезарь или Бонапарт, без контроля (O’Donnell 1994).

Отмена разделения властей между законодательной, судебной и исполнительной ветвями указывает на отход Турции от модели правового государства. Господствующая роль президента в назначениях в судебную систему серьёзно повредила независимости судов. Исследования показывают, что с 2020 года Конституционный суд и другие инстанции принимают решения, совпадающие с интересами правительства (Kurban 2021).

Систематическое ограничение свободы выражения

Ослабление независимых СМИ и цензура цифровых платформ — типичная стратегия авторитарных режимов. Принятые в 2020 году законы о социальных сетях и «борьбе с дезинформацией» распространили режим цензуры на цифровое пространство (Freedom House 2023). Эти законы криминализируют такие расплывчатые понятия, как «распространение фейков», ограничивая свободу выражения и используясь для подавления независимых медиа.

Согласно отчётам Amnesty International и Human Rights Watch за 2022 год, в Турции резко выросли аресты журналистов, интернет-цензура и экономическое давление на СМИ (HRW 2022). Это делает концепцию «цифрового авторитаризма» крайне актуальной для Турции (Howard и Bradshaw 2019).

Владение СМИ и формирование идеологической гегемонии

С середины 2000-х годов изменения в структуре собственности турецких СМИ способствовали укреплению идеологической гегемонии режима. Продажа Doğan Media группе Demirören, финансируемая государственным банком Ziraat, — яркий пример экономической зависимости СМИ и их политического контроля (Yeşil, 2016). Это также можно объяснить через концепцию «гегемонической власти» Антонио Грамши — власть, закреплённая не только принуждением, но и контролем над общественным сознанием (Gramsci 1971).

Альтернативные СМИ продолжают работу с ограниченными бюджетами и под постоянным судебным давлением. Это приводит не только к маргинализации независимых источников информации, но и к полному включению общественного дискурса в гегемонию власти.

Эти процессы показывают, что в Турции изменилась не только политическая система, но и сама политическая идентичность и идеология. Название этой системы — не просто «президентская система», а Эрдоганизм — централизованная модель власти, где один человек, одна идеология и один взгляд на мир сливаются с государством.

В таком режиме оппозиция больше не воспринимается как политическая альтернатива, а как угроза; право говорит языком власти, а не справедливости; формируется не гражданин, а подданный.

К 2025 году Турция уже значительно удалена от классической демократии. Формально она остаётся республикой с выборами, парламентом и, на бумаге, независимой судебной системой. Но по сути ни одна из этих структур больше не выполняет своих демократических функций. Под руководством Эрдогана Турция годами погружалась в институциональный авторитаризм, и эта трансформация происходила тихо, но последовательно — именно через «демократические процедуры».

Хотя смена режима произошла в условиях чрезвычайного положения, она не была результатом военных переворотов, а реализована через урны для голосования, референдумы и конституционные изменения. Это создавало впечатление «легитимности» или «временности» у многих граждан и наблюдателей, но со временем привело к систематическому демонтажу демократических ценностей.

Арест Имамоглу и операция по ИББ в 2025 году: следующая фаза конкурентного авторитаризма

Юридические операции против руководства Стамбульской мэрии (ИББ) в марте 2025 года показали, что авторитарный режим в Турции перешёл к новой фазе — он не просто ограничивает демократическую конкуренцию, а стремится полностью её уничтожить. В рамках операции были начаты административные и уголовные расследования в отношении различных структур мэрии, задержаны несколько руководителей, и в конце концов мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинению в «коррупции и злоупотреблении служебным положением» (Human Rights Watch, World Report 2025).

Арест Имамоглу показывает, как режим синхронизирует юридические процессы с политическими целями. Эта стратегия направлена на юридическое устранение соперников, которых невозможно победить на выборах (Esen и Gumuscu, 2021).

Репрессивные операции были направлены не только против одного лидера, но и на подрыв социальной репутации и управленческой легитимности мэрии Стамбула. Это демонстрирует, что режим стремится ослабить оппонентов не только в политике, но и во всех общественных структурах (Gole, 2020). Самый поразительный момент заключается в том, что это юридическое действие произошло на фоне обсуждений досрочных выборов в Турции и после назначения праймериз в Республиканской народной партии (CHP) для определения кандидата в президенты.

Это указывает на то, что арест Имамоглу — попытка Эрдогана устранить потенциального лидера оппозиции и окончательно ликвидировать электоральную конкуренцию. Это свидетельствует о том, что Турция перешла границы даже конкурентного авторитаризма и становится типичным авторитарным режимом, где выборы будут носить символический характер, а реальная конкуренция систематически ограничиваться под видом закона.

Заключение

Политическая трансформация, произошедшая в Турции за последние двадцать лет, представляет собой «бесшумную» смену режима в рамках юридических процедур — в отличие от классических моделей военных переворотов или революционных изменений. Это изменение сопровождалось не только технической модификацией системы управления, но и радикальной перестройкой политической культуры, правовой системы, медиасреды и самого понятия гражданства. Несмотря на формальное существование демократических институтов, они утратили свою функциональную сущность и стали символическими структурами.

Эта трансформация, осуществлённая при власти ПСР и особенно в период единоличного лидерства Эрдогана, основана на автократической консолидации под видом демократической легитимности. Демократические процедуры, такие как выборы и референдумы, были использованы манипулятивно для укрепления режима. Ключевым моментом стало идеологическое и структурное сосредоточение режима вокруг одного человека.

Сегодня Турция не просто «нелиберальная демократия» или «делегативная демократия», а конкретный и сложный пример эволюции от «электорального авторитаризма» к полноценному авторитаризму.

Пример Турции показывает, что когда возникает разрыв между формой и сущностью демократии, автократизация может происходить и в рамках закона. Эта трансформация — важное предупреждение и политический урок не только для Турции, но и для других полудемократических и переходных режимов.

Источники

- Müftüler-Baç, Meltem. “Turkey’s Political Reforms and the Impact of the European Union.” South European Society and Politics, vol. 10, no. 1, 2005, pp. 17–31.

- Yılmaz, Ihsan, and Gülayhan Bashirov. “The AKP, the Gülen and the Judiciary: Authoritarian Politics in Turkey.” Middle East Critique, vol. 31, no. 2, 2022.

- Recep Tayyip Erdoğan: "Demokrasi bizim için amaç değil araçtır." https://www.youtube.com/watch?v=qY52kEMQyBA

- Linz, Juan J., and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Johns Hopkins University Press, 1996.

- McCoy, Jennifer, Tahmina Rahman, and Murat Somer. “Polarization and the Global Crisis of Democracy.” The American Behavioral Scientist, vol. 62, no. 1, 2018, pp. 16–42.

- Yavuz, M. Hakan. Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge University Press, 2009.

- Taş, Hakkı. “Turkey–from Tutelary to Delegative Democracy.” Third World Quarterly, vol. 36, no. 4, 2015, pp. 776–791.

- Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Verso, 1985.

- Gürsoy, Yaprak.“Turkish Political Culture and the Rise of the AKP.” Middle East Critique, vol. 26, no. 2, 2017, pp. 145–160.

- Es, Murat. “Authoritarian Legalism and the Transformation of the Turkish Judiciary.” Law and Society Review, vol. 54, no. 2, 2020, pp. 405–432.

- Freedom House.n Freedom in the World 2023: Turkey. https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2023

- Amnesty International. Turkey: Annual Report 2022. https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/.

- Tugal, Cihan. The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism. Verso, 2016.

- Schmitt, Carl. The Concept of the Political. University of Chicago Press, 2007.

- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown Publishing Group, 2018.

- Gürsoy, Y.(2012). The Role of the Military in Turkish Politics: To Guard Whom and From What? European Journal of Turkish Studies, 14.

- Rabasa, A. & Benard, C. (2004). Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies. RAND Corporation.

- Jenkins, G. (2009). Between Fact and Fantasy: Turkey’s Ergenekon Investigation. Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute.

- BİANET 2021. Tramvaydan bir an önce inme’ ihtirası. https://bianet.org/yazi/tramvaydan-bir-an-once-inme-ihtirasi-243992

- "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır!" R.Tayyip Erdoğan 1994 https://www.youtube.com/watch?v=JiPh0WmdUXs

- Tuğal, C. (2013) Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism. Stanford University Press.

- Baykan, T. S. (2021). The Cultural Politics of Erdoğanism. Turkish Studies, 22(1), 45–67.

- Taş, Hakkı. “Turkey—From Tutelary to Delegative Democracy.” Third World Quarterly, vol. 39, no. 2, 2018, pp. 195–211.

- Jenkins, Gareth. “Between Fact and Fantasy: Turkey’s Ergenekon Investigation.” Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011.

- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown Publishing Group, 2018.

- Yabanci, Bilge. “Populism as the Problem Child of Democracy: The AKP’s Populist Re-Articulation of Religion, Nation and Democracy in Turkey.” British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 46, no. 3, 2019, pp. 350–368.

- European Society and Politics, vol. 22, no. 3, 2017, pp. 303–326. https://doi.org/10.1080/13608746.2017.1384341

- Esen Berk and Şebnem Gümüşçü. “A Small Yes for Presidentialism: The Turkish Constitutional Referendum of April 2017.” South European Society and Politics, vol. 22, no. 3, 2017, pp. 303–326.

- Yılmaz &Bashirov, G. (2022). The AKP after 20 years: Between Islamic populism and authoritarianism. Third World Quarterly, 43(1), 186–204.

- O’Donnell, G (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55–69.

- Kurban, D. (2021) Limits of Supranational Justice: The European Court of Human Rights and Turkey’s Kurdish Conflict. Cambridge University Press.

- Human Rights Watch. (2022). Turkey: Events of 2022. Retrieved from https://www.hrw.org

- Howard, P. N & Bradshaw, S. (2019). The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. University of Oxford.

- Yeşil, B. (2016). Media in New Turkey: The Origins of an Authoritarian Neoliberal State. University of Illinois Press.

- Gramsci, A.(1971). Selections from the Prison Notebooks. (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. and Trans.). International Publishers.

- Human Rights Watch. World Report 2025: Events of 2024. New York, 2025.

- Esen, Berk, and Şebnem Gümüşçü. “How Erdoğan’s Populism Works: The Case of Turkey.” Government and Opposition, vol. 56, no. 2, 2021, pp. 311–333. Cambridge University Press.

- Taş, Hakkı. “Authoritarian Neoliberalism in Turkey: A New Consensus.” South European Society and Politics, vol. 23, no. 2, 2018, pp. 123–146.

Gole, Nilüfer. “Populism and the Crisis of Democracy in Turkey.” Philosophy & Social Criticism, vol. 46, no. 2, 2020, pp. 223–235.