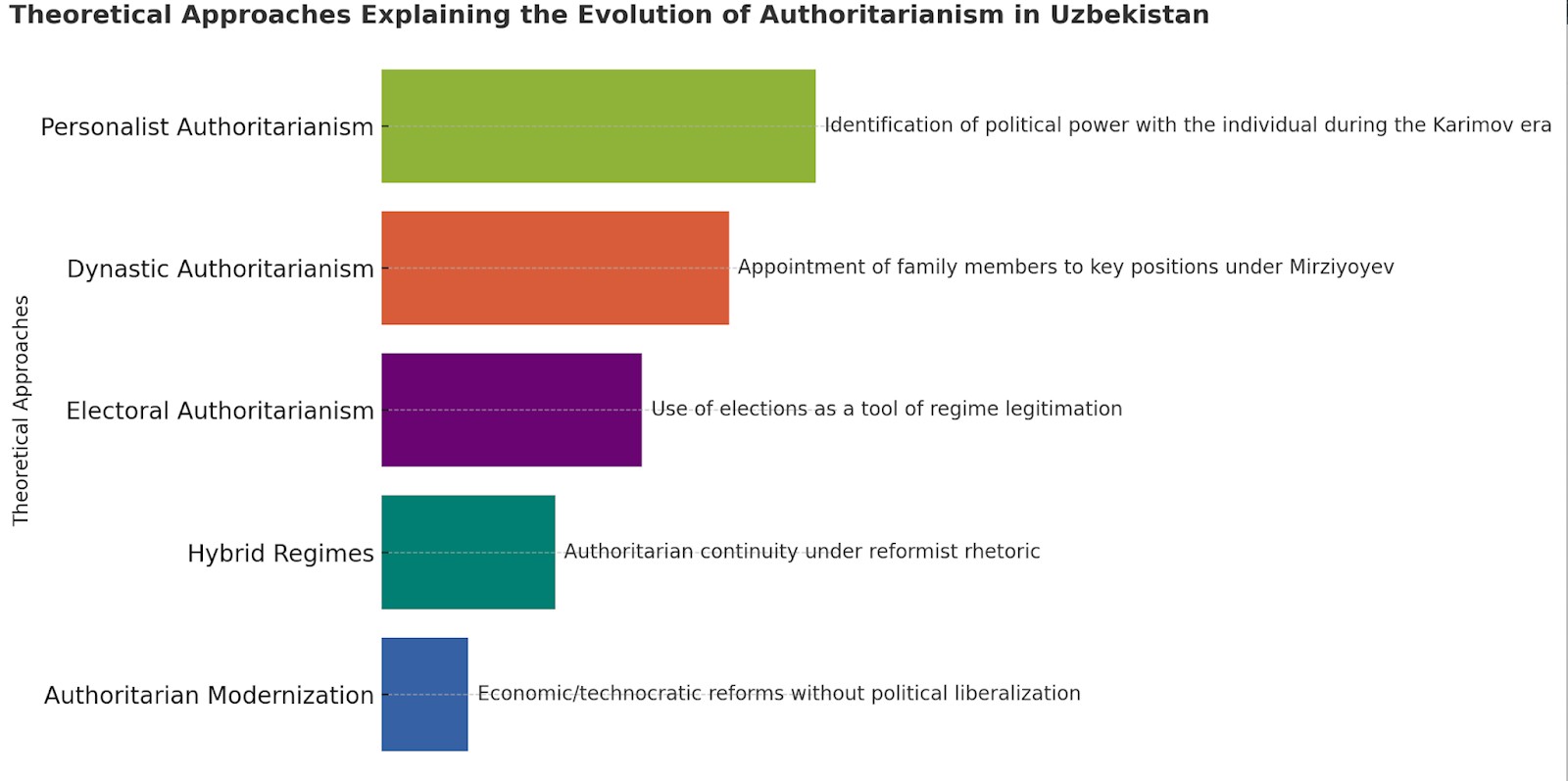

Данное исследование анализирует эволюцию авторитаризма в Узбекистане с 1991 года, сосредотачиваясь на двух ключевых этапах: репрессивном персоналистском режиме Ислама Каримова и периоде модернизации под авторитарным контролем при Шавкате Мирзиёеве. В работе используется теоретическая рамка, включающая такие подходы, как персоналистский авторитаризм, династический авторитаризм, электоральный авторитаризм, гибридные режимы и авторитарная модернизация.

Исследование показывает, каким образом реформы, проведённые в период правления Мирзиёева, повысили гибкость режима и улучшили его международный имидж, при этом сохранив суть авторитарного управления. Пример Узбекистана представляет собой важную эмпирическую базу для понимания устойчивости и механизмов трансформации авторитарных режимов в Центральной Азии. В данном контексте страна выступает в качестве модели устойчивого режима, обеспечивающего своё продолжение посредством авторитарной модернизации, селективных реформ и перехода к династическому правлению.

Введение

Актуальность и научное значение темы

Центральная Азия является одним из регионов постсоветского пространства, где наблюдаются наиболее устойчивые формы авторитаризма. Модели политического перехода в этом регионе характеризуются не демократизацией, а адаптацией к жёстким авторитарным нормам (Matveeva, 2009; Lewis, 2008). В этом контексте Узбекистан представляет особый интерес: с одной стороны, в течение 25-летнего правления Ислама Каримова страна была典ичным примером репрессивного персоналистского авторитаризма; с другой — с приходом Шавката Мирзиёева произошло смещение к модели «авторитарной модернизации», сопровождаемой либеральной риторикой и заявлениями о реформах (Anceschi, 2020).

В политической науке устойчивость и механизмы трансформации авторитарных режимов вызывают всё больший исследовательский интерес. Особенно важны в этом контексте концепции «соревновательного авторитаризма» Левицки и Уэя, «электорального авторитаризма» Шедлера и «авторитарной модернизации» Хайдеманна, объясняющие сущность и адаптационные способности подобных режимов. Анализ Узбекистана через призму этих теоретических рамок имеет значительное значение как в теоретическом, так и в прикладном плане.

Политическое развитие Узбекистана также невозможно рассматривать вне его геополитического контекста. На модель управления влияют как региональные акторы — Россия и Китай, так и форматы экономического сотрудничества с ЕС и США (Cooley, 2012). В этом смысле эволюция авторитаризма в Узбекистане представляет интерес и с теоретической, и с прикладной точки зрения.

Цель исследования

Целью данного исследования является сравнительный анализ исторической траектории и институциональных основ авторитарного управления в Узбекистане. Исследование ставит перед собой следующие задачи:

- Изучить исторические и институциональные основы модели авторитарного правления, сложившейся в Узбекистане после обретения независимости;

- Определить ключевые характеристики персоналистского, репрессивного и централизованного режима периода Каримова и проанализировать их влияние на политические институты;

- Оценить влияние политических и административных реформ периода правления Шавката Мирзиёева на природу режима;

- Эмпирически установить наличие или отсутствие структурных изменений в рамках режима и оценить, направлены ли эти изменения на поддержание авторитарной стабильности или на трансформацию режима;

- С помощью сравнительного анализа охватить оба периода и обобщить тенденции устойчивости и изменений в политическом устройстве.

Исследовательские вопросы

- На каких институциональных основах зиждется авторитарный режим в Узбекистане?

- Изменили ли реформы Мирзиёева суть режима?

Методология

Сравнительный анализ политологических теорий и эмпирических данных о развитии режимов.

Теоретическая рамка

Для понимания эволюции авторитаризма в Узбекистане необходимо интегрировать несколько теоретических подходов. В рамках данного исследования используются следующие теории: персоналистский авторитаризм (Geddes, 2003), династический авторитаризм (Brownlee, 2007), электоральный авторитаризм (Schedler, 2006), гибридные режимы (Levitsky & Way, 2010) и авторитарная модернизация (Heydemann, 2007).

Персоналистский авторитаризм

Согласно классификации Барбары Геддес, персоналистские режимы характеризуются концентрацией власти в руках одного лидера, чья личная воля превосходит институциональные ограничения. Политические решения принимаются узким кругом, сконцентрированным вокруг лидера, а не широкой элитой (Geddes, 2003a).

Этот подход особенно применим к периоду правления Ислама Каримова (1989–2016). В этот период реальная власть была сосредоточена в руках одного человека, а политические партии, органы безопасности и судебная система подчинялись его личным указаниям. Как отмечает Франц, персоналистские режимы уязвимы перед рисками, возникающими после смерти или свержения лидера — что и было видно в Узбекистане после смерти Каримова в 2016 году (Frantz, 2014).

Династический авторитаризм

Согласно подходу Джейсона Браунли, в некоторых авторитарных режимах власть передаётся не только одному лидеру, но и его семье и ближайшему окружению. Сосредоточение политического капитала внутри семьи облегчает процесс наследования власти и предотвращает раскол элит. Семейные назначения становятся неформальными механизмами управления, а патронажные сети укрепляются (Brownlee, 2007).

Электоральный авторитаризм

Концепция Андреаса Шедлера описывает режимы, которые сохраняют формальные избирательные институты без реальной конкуренции. Такие выборы не являются свободными и справедливыми, их результаты заранее предсказуемы.

С середины 1990-х годов выборы в Узбекистане полностью соответствуют этой модели. Повторные «переизбрания» Каримова с подавляющим большинством голосов, устранение реальной оппозиции и государственный контроль над СМИ — основные черты электорального авторитаризма (Schedler, 2013).

Гибридные режимы

В рамках концепции «соревновательного авторитаризма» Левицки и Уэй классифицируют режимы, сочетающие элементы демократии и авторитаризма. Демократические институты формально существуют, но работают в условиях серьёзного неравенства.

Период правления Шавката Мирзиёева (с 2016 года) соответствует этому описанию. Хотя были предприняты шаги по частичной либерализации СМИ, освобождению некоторых политзаключённых и экономическим реформам, политическая конкуренция по-прежнему отсутствует, а независимые институты не сформированы. Как подчёркивают Левицки и Уэй, реформаторская риторика в таких режимах служит лишь укреплению их устойчивости (Levitsky & Way, 2010).

Авторитарная модернизация

Хайдеманн и другие исследователи описывают авторитарную модернизацию как стратегию выживания режимов посредством экономических и административных реформ без политической либерализации. В рамках этой модели допускаются рыночные реформы, но политический плюрализм исключается (Heydemann, 2007).

Узбекистан после 2016 года — наглядный пример такого подхода. Режим Мирзиёева сосредоточился на экономической модернизации и улучшении инвестиционного климата, сохранив при этом централизованный авторитарный политический строй. Меры по повышению профессионализма госаппарата, внедрению электронного правительства и бюрократическим реформам представляют собой компоненты авторитарной модернизации (Spechler & Spechler, 2020; McGlinchey, 2021).

Эти пять теоретических подходов позволяют объяснить эволюцию авторитаризма в Узбекистане на различных этапах:

- Персоналистский авторитаризм объясняет политические структуры периода Каримова и зависимость режима от личности лидера.

- Династический авторитаризм раскрывает основы семейной власти в период Мирзиёева, в частности через назначение его дочери на ключевую государственную должность.

- Электоральный авторитаризм показывает, как выборы использовались как инструмент легитимации как в первые годы правления Каримова, так и при Мирзиёеве.

- Гибридные режимы и соревновательный авторитаризм помогают понять суть и ограничения риторики реформ после 2016 года.

- Авторитарная модернизация объясняет реализацию экономических и технократических реформ без предоставления политических свобод.

Синтез этих теоретических рамок предоставляет комплексный и эффективный аналитический инструментарий для анализа политической динамики и стратегий устойчивости режима в переходных системах, таких как Узбекистан.

Исторические корни: Эпоха Ислама Каримова (1991–2016)

Формирование политического режима Узбекистана и его авторитарный характер тесно связаны с приходом к власти Ислама Каримова и осуществлённой в этот период институциональной инженерией. Этот этап можно рассматривать как классический пример постсоветского авторитаризма, характеризующийся персоналистским правлением, усилением репрессивного аппарата и регионально-клановым управлением.

Формирование персоналистского режима: Конституция 1992 года и президентские полномочия: Несмотря на то что Конституция Республики Узбекистан 1992 года формально провозглашала принципы демократического государства, на практике она закрепила юридическую основу для усиленного президентского правления. Президент получил обширные полномочия, включая право распускать парламент. Это соответствует определению персоналистских режимов по Барбаре Геддес, где доминирует воля лидера вне институционального контроля.

Каримов использовал эти полномочия для устранения политических оппонентов, усиления контроля над СМИ и постепенного построения полностью централизованного авторитарного режима. Он выигрывал президентские выборы 1991, 2000, 2007 и 2015 годов — выборы, проведённые в духе электорального авторитаризма. Международные наблюдатели подвергали их жёсткой критике (OSCE/ODIHR, 2000; 2015).

Формальность и дисфункциональность политических институтов: Хотя в период Каримова существовали парламент, политические партии и судебная система, они не обладали реальной политической властью. Партии, такие как Народно-демократическая партия и Либерально-демократическая партия, функционировали как структуры «лояльной оппозиции» под полным контролем власти. Все выборы проводились с заранее утверждёнными кандидатами, а политический плюрализм носил чисто декоративный характер (Olcott, 2005; Fumagalli, 2007).

Олий Мажлис практически не обладал законодательной инициативой; большинство законов разрабатывались администрацией президента. Это соответствует модели «непрозрачной конкуренции» и «нефункционирующих институтов» в теории электорального авторитаризма Шедлера.

Репрессивный аппарат: Служба национальной безопасности и события в Андижане (2005): Одной из опор режима Каримова была Служба национальной безопасности (СНБ), действовавшая фактически независимо. Она осуществляла масштабный контроль, преследование и давление на реальные и потенциальные оппозиционные силы. По данным правозащитных организаций, тысячи людей были арестованы по обвинению в «религиозном экстремизме», а независимые журналисты и правозащитники подвергались преследованиям (Human Rights Watch, 2004).

События в Андижане в 2005 году, когда погибли сотни мирных жителей, стали кульминацией репрессивной политики. Власти назвали это «исламистским мятежом», тогда как международные наблюдатели охарактеризовали это как жестокое подавление мирной демонстрации (International Crisis Group, 2005). Этот случай ярко продемонстрировал авторитарную суть режима и резко ухудшил отношения с Западом.

Цензура, неофициальная идеология и стратегии легитимации: Идеологическое пространство Узбекистана находилось под жёстким контролем. Государственные СМИ формировали культ личности лидера, а деятельность иностранных СМИ ограничивалась. Идеологическая концепция «узбекская модель» — постепенный переход, стабильность, приоритет государства и национальные особенности — служила инструментом легитимации режима (Bohr, 2004).

Эта концепция обосновывала дистанцирование как от советского наследия, так и от «опасного влияния» западного либерализма. Таким образом, легитимность опиралась на идеи авторитарной стабильности и национального суверенитета (Turaeva, 2012).

Управление элитами и регионально-клановый баланс: В рамках персоналистского правления Каримов балансировал интересы элит из разных регионов. Распределение полномочий между группами из Ферганы, Самарканда и Ташкента обеспечивало стабильность внутри режима (Collins, 2006). Кланы — неформальные элитные сети на основе родства, региона или этнической принадлежности — играли важную роль в принятии решений.

Хотя Каримова связывали с самаркандским кланом, он поддерживал равновесие с другими группами, что позволило ему сохранить власть в течение долгого времени. Это демонстрирует персоналистскую модель с опорой на элитные консенсусы (Radnitz, 2010).

В целом, правление Каримова представляет собой классический пример персоналистского авторитаризма. С помощью репрессий, идеологического контроля и клановой политики режим укреплял легитимность. Эти структуры и практики стали институциональным наследием для последующего этапа.

Внешняя политика и авторитарное поведение в международной среде

Во внешней политике Каримов придерживался прагматичного нейтралитета, защиты суверенитета и баланса — характеристик постсоветского авторитаризма. Его курс был направлен на поиск международной легитимности и защиту внутреннего режима. Отношения с международными партнёрами регулировались таким образом, чтобы минимизировать внешнее давление и ограничить вмешательство в дела страны.

«Суверенный авторитаризм» и игра интересов с Западом

В конце 1990-х и особенно после 11 сентября 2001 года США и ЕС усилили сотрудничество с Узбекистаном. В рамках «войны с террором» США разместили военную базу в Карши-Ханабаде. Это повысило международный статус режима и принесло экономическую помощь (Cooley, 2012). Однако после событий в Андижане в 2005 году и критики со стороны Запада, Каримов закрыл базу и резко сократил контакты. Это стало примером «суверенного авторитаризма»: жёсткая реакция на вмешательство в авторитарную внутреннюю политику.

Как отмечал Шедлер, электоральные автократии используют стратегии «маскировки» и «отвода» в ответ на международное давление (Schedler, 2006). В случае Узбекистана это сначала проявилось как «маскировка», а позже — как «отход в оборону».

Авторитарный консенсус с Россией и Китаем

На фоне охлаждения отношений с Западом, режим Каримова ориентировался на Россию и Китай. Сотрудничество укреплялось в рамках двусторонних соглашений и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что обеспечивало как политическую поддержку, так и инвестиции, одновременно легитимируя авторитарное управление (Ambrosio, 2009).

Региональный баланс и параллели с туркменским моделем

Каримов придерживался осторожной и сбалансированной региональной политики. Он поддерживал стабильные отношения с Казахстаном и Туркменистаном, но сталкивался с периодической напряжённостью в отношениях с Таджикистаном и Кыргызстаном. Подобно Туркменистану, Узбекистан в 1990–2000-х годах продвигал модель авторитаризма с сильным акцентом на суверенитет (Kendzior, 2014).

Такой подход обеспечивал защиту от внешнего вмешательства и позволял сохранить внутренний контроль. Всё это указывает на продуманную стратегию устойчивого авторитаризма как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере.

Первый этап правления Мирзиёева (2016–2020): Смена контекста авторитаризма

Реформа сектора безопасности:

Одним из первых и символических шагов Мирзиёева стало реформирование Службы национальной безопасности (СНБ). В 2018 году она была переименована в Службу государственной безопасности (СГБ), а её давний глава Рустам Иноятов был отправлен в отставку (ICG, 2018). Это стало знаком как начавшегося процесса персоналистского укрепления власти, так и демонстрации «регулирования» репрессивной системы.

Однако ни полноценный гражданский контроль, ни институциональная подотчётность новой структуры так и не были реализованы. Репрессивный аппарат был лишь реорганизован и оснащён более гибкими и современными средствами (Putz, 2019).

Валютная и банковская реформа:

Одним из наиболее заметных экономических шагов стало либерализованное регулирование валюты в 2017 году: была устранена разница между официальным и «чёрным» курсом узбекского сума, а валютный обмен стал свободным. Банковский сектор открылся для иностранных инвестиций, и были усилены меры по повышению прозрачности кредитной системы (World Bank, 2019).

Эти меры являются типичными для модели авторитарной модернизации: без политических реформ происходит укрепление технократического управления и повышение привлекательности страны для инвесторов (Laruelle, 2020).

Частичная либерализация медиа и допустимость критики:

На начальном этапе правления Мирзиёева наблюдалась определённая медийная открытость: появились независимые новостные платформы, а официальные лица частично реагировали на критику в социальных сетях. Сам президент призывал чиновников быть открытыми к критике и поощрял общественный контроль.

Однако вскоре рамки этого «открытия» сузились: в отношении системной или политически мотивированной критики снова применялись угрозы, преследование и судебное давление (Human Rights Watch, 2021). Таким образом, произошёл возврат к «маскированному» электоральному авторитаризму.

Учёт общественного мнения и корректировка социальной политики:

Во вновь формирующемся управленческом подходе большую роль стало играть общественное мнение. Посредством соцопросов, цифровых платформ (например, «Виртуальная приёмная») и обращений граждан принимались решения об изменениях в политике. Это свидетельствовало о стремлении к реактивному управлению и поиску новой легитимации (Lemon, 2019).

Тем не менее, принятие решений оставалось прерогативой президента и его ближайшего окружения. Институционализированной коллективной процедуры не существовало. Следовательно, эти изменения носили процедурный, но не структурный характер.

Структурные реформы и изменение Конституции (2020–2024)

В 2023 году состоялся конституционный референдум, по результатам которого президентский срок был увеличен с пяти до семи лет, а предыдущие сроки были обнулены. Это дало Мирзиёеву право баллотироваться в третий раз, став ярким примером практики «обнуления» сроков, аналогичной азербайджанской (Pannier, 2023).

Официальная риторика подавала это как «волю народа», однако реальной дискуссии и альтернативной кампании не было. Тем самым произошло обновление персоналистского авторитаризма и консолидация модели «реформаторского авторитаризма».

Косметические изменения избирательной системы и отсутствие конкуренции:

Хотя в избирательное законодательство были внесены некоторые формальные изменения (например, квоты для женщин в муниципальных советах, цифровизация голосования и т.п.), конкурентная среда создана не была. Регистрация настоящих оппозиционных партий систематически отклонялась (Freedom House, 2024). Либерально-демократическая партия и так называемая «лояльная оппозиция» полностью поддерживали политическую линию Мирзиёева.

Это снова демонстрирует признаки гибридного режима в духе теории Левицкого и Уэя: под внешними атрибутами плюрализма сохраняется фактическая авторитарная устойчивость.

Технократизация и цифровизация государственного управления:

Во власти усилилась роль технократов. Были внедрены цифровые государственные услуги, электронное правительство, платформы открытых данных. В приоритетном порядке началось сокращение бюрократических барьеров и перевод взаимодействия граждан и чиновников в онлайн-среду (ADB, 2023).

Однако такая технократическая модернизация не затронула основные авторитарные структуры. Другими словами, техническая модернизация не сопровождалась модернизацией политического содержания режима.

Статус-кво для НПО и независимых медиа:

Несмотря на то, что некоторым НПО и независимым медиа было разрешено ограниченное функционирование, никаких фундаментальных изменений не произошло. Процедуры регистрации НПО оставались забюрократизированными, а правозащитные организации по-прежнему действовали под жёстким контролем (Amnesty International, 2023).

Это демонстрирует сохранение репрессивных характеристик электорального авторитаризма.

Реформы, проведённые в период правления Шавката Мирзиёева, характеризуются ограниченными структурными изменениями, технократическим обновлением и адаптацией репрессивного авторитаризма. Режим сохраняет свою авторитарную суть, однако стремится представлять себя как более гибкий, современный и ориентированный на общественное мнение. Это полностью соответствует модели «авторитарной модернизации», предложенной Хайдеманном.

Авторитарная устойчивость и парадоксы

Модернизационные усилия, предпринимаемые в Узбекистане с 2016 года, с одной стороны, свидетельствуют о техническом повышении управленческого потенциала государства, а с другой — демонстрируют сохранение авторитарной структуры и персоналистской централизации власти. Таким образом, модель развития страны носит парадоксальный характер: она одновременно отражает и изменения, и неизменность. В данном разделе рассматриваются ключевые направления этих парадоксов и их теоретические объяснения.

Источники стабильности режима: персонализация и репрессивная адаптация

Исследования устойчивости авторитарных режимов подчеркивают, что персоналистские режимы основываются на культе личности, институциональной слабости и гибкости репрессивного аппарата (Svolik, 2012). Хотя Шавкат Мирзиёев демонстрирует более гибкий и прагматичный стиль руководства по сравнению с предшественником, политическая система остается централизованной и ориентированной на личную власть лидера.

При этом репрессивный аппарат не был ликвидирован, а трансформирован: произошло смещение от «жестких репрессий» к режиму «селективного и превентивного контроля» (Lemon, 2019). Это указывает на то, что репрессии стали более эффективным и менее затратным инструментом поддержания авторитарного порядка.

Противоречие между модернизацией и авторитарной стабильностью

Концепция авторитарной модернизации, предложенная Хайдеманом, предполагает, что экономическая и административная модернизация не обязательно сопровождается политической либерализацией. В Узбекистане были реализованы технократические реформы (цифровизация, либерализация валютного режима, создание технопарков, улучшение качества государственных услуг), но они лишены компонентов политической инклюзивности и верховенства права.

Это противоречие объясняется тем, что модернизация используется не для трансформации режима, а для его укрепления и повышения международной легитимности (Burnell & Schlumberger, 2010).

Стабильность элит и кланово-региональное регулирование

Баланс между региональными и клановыми интересами, характерный для эпохи Ислама Каримова, сохраняется и при Шавкате Мирзиёеве, хотя и в измененном виде. Мирзиёев сформировал вокруг себя новые элитные группы, однако характер этих изменений остается персонализированным, а не структурным. Предыдущие элиты не устранены, а лишь перераспределены внутри системы (Eshonkulov, 2021).

Новый этап семейной консолидации: назначение Саиды Мирзиёевой

Назначение в 2025 году дочери президента, Саиды Мирзиёевой, на пост руководителя Администрации Президента стало новым институциональным поворотным моментом в эволюции авторитаризма в Узбекистане. Этот шаг свидетельствует о параллельном развитии авторитарной модернизации и семейно-политической консолидации, усиливая вероятность перехода к династической преемственности власти в будущем.

То, что подобное назначение происходит на фоне продолжающейся официальной риторики реформ, свидетельствует о расширении понятия «авторитарная модернизация», выходящем за рамки исключительно технократических и административных преобразований. Легитимность и стабильность режима все чаще обеспечиваются через семейные и клановые назначения. Это также указывает на восстановление персоналистского авторитаризма в форме семейного персонализма в посткаримовский период.

Назначение Саиды Мирзиёевой может рассматриваться как начальный этап тенденции, которую в научной литературе называют «династическим наследованием» (dynastic succession). Как отмечает Барбара Геддес, персоналистские режимы для продления своего существования часто прибегают к передаче контроля членам семьи (Geddes, 2003b). В узбекском контексте это назначение можно трактовать как попытку институционализировать структуру политической преемственности.

Это событие также выявляет нарастающий дуализм между формальными реформами и неформальным семейным контролем над властью. Таким образом, назначение Саиды Мирзиёевой представляет собой важный эмпирический пример того, как авторитарная модернизация приобретает не столько институциональный, сколько семейно-политический характер.

Международный контекст и авторитарное обучение

Режим Мирзиёева стремится выстроить сбалансированные отношения как с Западом, так и с такими акторами, как Россия и Китай. Хотя предпринимаются символические шаги по созданию реформаторского имиджа на международной арене, они не приводят к ослаблению внутренней монополии на власть.

Такое поведение соответствует логике авторитарного обучения: режимы учатся друг у друга, как укреплять стабильность в рамках контролируемых реформ (Way, 2015). Узбекистан, следуя примеру Азербайджана или России, успешно сочетает косметические реформы с сохранением авторитарной стабильности.

В целом, трансформация авторитаризма в Узбекистане характеризуется скорее изменением формы, чем сути. Модернизация и технократические преобразования не сопровождаются политической либерализацией, а напротив — придают режиму новую жизнеспособность. Это подчеркивает, что глубокие институциональные реформы необходимы для подлинных политических перемен.

В этом контексте Узбекистан можно рассматривать как симбиоз электорального, персоналистского и династического авторитаризма: с одной стороны, система обновляется избирательно, с другой — усиливает неформальные механизмы для сохранения политической монополии.

Заключение

Эволюция авторитаризма в Узбекистане прошла два ключевых этапа. Первый этап — с 1991 по 2016 год — охватывает период правления Ислама Каримова и характеризуется становлением репрессивного персоналистского режима, где государственный контроль осуществлялся с помощью жестких репрессий.

Второй этап начинается с приходом к власти Шавката Мирзиёева и характеризуется усилением институционального контроля и активизацией технократических модернизационных усилий. В этот период наблюдаются попытки внедрения цифровых технологий в госуправление, частичная открытость в некоторых социально-политических сферах, что повысило адаптационные возможности режима.

Однако результаты исследования показывают, что эти модернизационные реформы не привели к фундаментальной политической трансформации, необходимой для демократического перехода. Режим сохраняет политическую монополию, несмотря на наличие формальных институтов, и продолжает жестко контролировать избирательные процессы, свободу СМИ и структуру элит.

Пример Узбекистана предоставляет важную эмпирическую базу для анализа устойчивости и трансформационного потенциала авторитарных режимов в Центральной Азии. Он демонстрирует, как авторитарные режимы адаптируются и используют элементы формальной демократии и технократических реформ для укрепления своей стабильности.

Источники:

- Lewis, D. (2008). "The Dynamics of Regime Change: Domestic and International Factors in the Rise and Fall of Authoritarianism." Europe-Asia Studies, 60(9), 1557–1575.

- Matveeva, A. (2009). "Legitimising Central Asian Authoritarianism: Political Manipulation and Symbolic Power." Europe-Asia Studies, 61(7), 1095–1121.

- Anceschi, L. (2020). Analysing Power in Post-Soviet Central Asia: A Conceptual Framework. Routledge.

- Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge University Press.

- Schedler, A. (2006). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Lynne Rienner Publishers.

- Heydemann, S. (2007). "Upgrading Authoritarianism in the Arab World." Brookings Institution.

- Cooley, A. (2012). Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia. Oxford University Press.

- Geddes, B. (2003a). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. University of Michigan Press.

- Frantz, E. (2014). Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set. Perspectives on Politics, 12(2), 313–331.

- Brownlee, J. (2007). Authoritarianism in an Age of Democratization. Cambridge: Cambridge University Press.

- Schedler, A. (2013). The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford University Press.

- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

- Heydemann, S. (2007). Upgrading Authoritarianism in the Arab World. Brookings Institution.

- Spechler, M. C., & Spechler, D. R. (2020). Uzbekistan: The New Face of Authoritarian Modernization. Communist and Post-Communist Studies, 53(4), 100–113.

- McGlinchey, E. (2021). Mirziyoyev’s Uzbekistan: Democratization or Authoritarian Modernization? PONARS Eurasia Policy Memo, No. 662.

- OSCE/ODIHR. (2000; 2015). Election Observation Reports: Uzbekistan Presidential Elections.

- Olcott, M. B. (2005). Central Asia’s Second Chance. Carnegie Endowment.

- Fumagalli, M. (2007). Informal Politics in Uzbekistan: Clan, Region and Regime. International Journal of Middle East Studies, 39(2), 271–293.

- Human Rights Watch. (2004). Creating Enemies of the State: Religious Persecution in Uzbekistan. HRW Reports.

- International Crisis Group. (2005). The Andijan Uprising: What Happened and What It Means. Asia Briefing No. 38.

- Bohr, A. (2004). Uzbekistan: Politics and Foreign Policy. Royal Institute of International Affairs.

- Collins, K. (2006). Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge University Press.

- Radnitz, S. (2010). Weapons of the Wealthy: Predatory Regimes and Elite-Led Protests in Central Asia. Cornell University Press.

- Cooley, A. (2012). Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia. Oxford University Press

- Schedler, A. (2006). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Lynne Rienner.

- Ambrosio, T. (2009). Authoritarian Backlash: Russian Resistance to Democratization in the Former Soviet Union. Ashgate Publishing.

- Kendzior, S. (2014). The Uzbek Paradox: Authoritarianism and Economic Liberalism in Post-Soviet Central Asia. Global Affairs Journal.

- ICG. (2018). Uzbekistan: Reform or Repeat? International Crisis Group Report No.

- Putz, C. (2019). “Security Services in Uzbekistan: Continuity and Change”. The Diplomat.

- World Bank, 2019. https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan

- Laruelle, M. (2020). The Return of the “Uzbek Model”? Authoritarian Resilience in Central Asia. PONARS Eurasia Memo.

- Human Rights Watch. (2021). Uzbekistan: Media Under Pressure.

- Lemon, E. (2019). Authoritarian Innovations in Central Asia. Central Asian Affairs, 6(1), 1–25.

- Pannier, B. (2023). “Uzbekistan’s New Constitution: Old Tricks in New Packaging”. RFE/RL.

- Freedom House. (2024). Nations in Transit: Uzbekistan.

- 250.ADB. (2023). Digital Governance in Central Asia. Asian Development Bank.

- Amnesty International. (2023). Uzbekistan 2023 Human Rights Review.

- Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. University of Michigan Press.

- Svolik, M. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press.

- Burnell, P., & Schlumberger, O. (2010). Promoting Democracy – Promoting Autocracy? International Politics and National Political Regimes. Contemporary Politics, 16(1), 1–15.

- Eshonkulov, B. (2021). Elite Realignments and Informal Networks in Post-Karimov Uzbekistan. Central Asian Survey, 40(3), 410–429.

- Geddes, B. (2003b). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research

43. Way, L. A. (2015). The Limits of Autocracy Promotion: The Case of Russia in the ‘Near Abroad’. European Journal of Political Research, 54(4), 691–706.