(Текст подготовлен в рамках исследований постсоветского авторитаризма)

Часть I

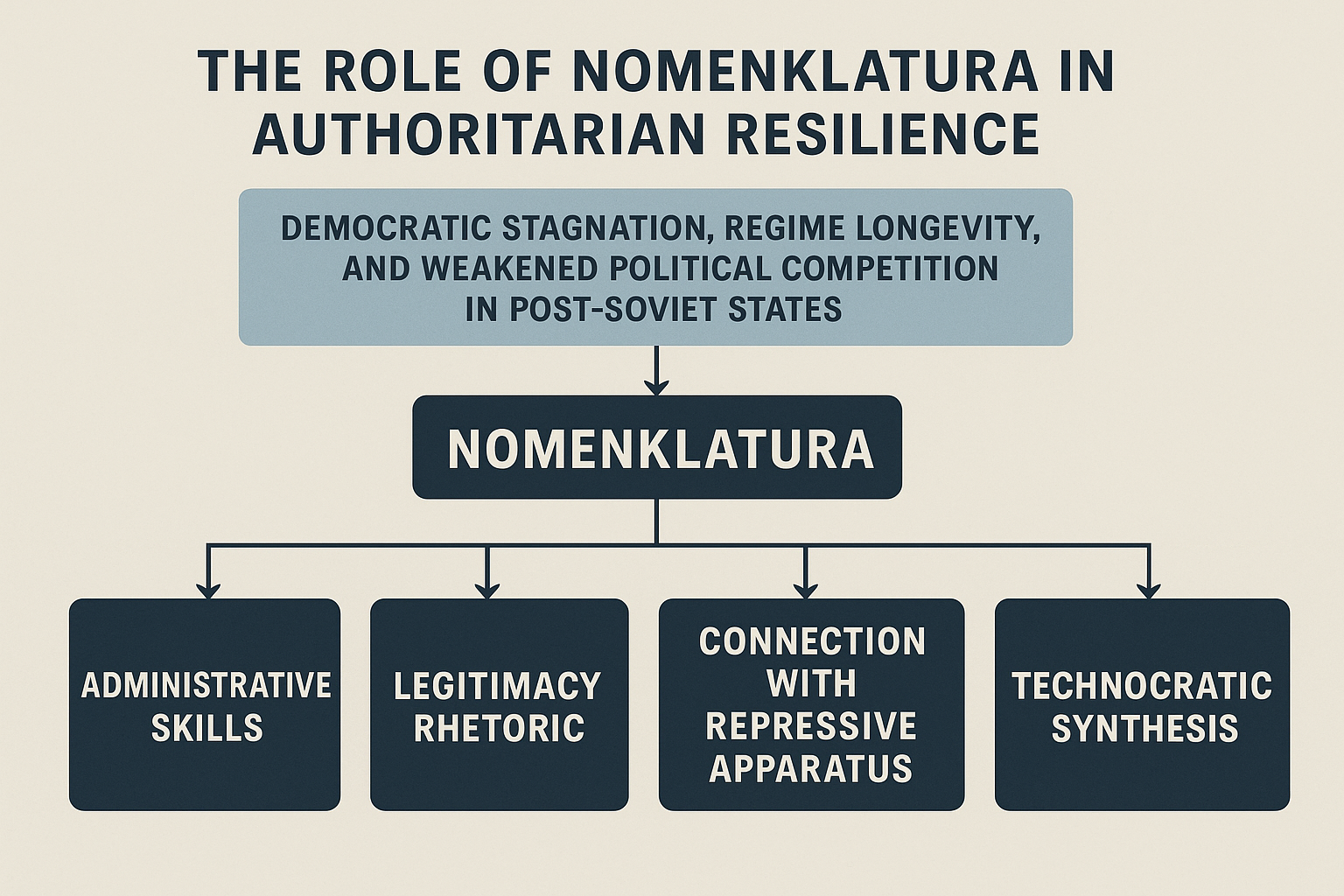

Это исследование показывает, что советская номенклатура в постсоветском пространстве выступает в роли структурной, идеологической и технократической опоры современных авторитарных режимов. Управленческий опыт номенклатуры, её симбиоз с репрессивным аппаратом и синтез с цифровыми технологиями контроля превращают её в ключевого актора авторитарной модернизации. Её преемственность создаёт структурные, культурные и идеологические барьеры для демократического перехода. Чтобы преодолеть это влияние, необходимы комплексные трансформации в политической, институциональной и технологической сферах.

Введение

После распада Советского Союза постсоциалистическое пространство вступило в фазу нового государственного строительства. Однако ожидаемые демократические преобразования в большинстве стран региона либо остались незавершёнными, либо полностью провалились. Хотя причины этих неудач рассматриваются в политической науке с разных сторон, одна из них долгое время оставалась вне фокуса внимания, несмотря на свою стратегическую значимость — это передача советской номенклатуры как политического, институционального и идеологического наследия в новые режимы.

Понятие номенклатуры относится к практике Советского Союза по распределению высоких должностей среди лиц, одобренных Коммунистической партией. Эта система служила опорой административной структуры, политической лояльности, вертикального патронажа и воспроизводства кадров. Элитная прослойка, сформировавшаяся в советский период, сумела сохранить своё влияние в политике и экономике после распада СССР и часто играла ключевую роль в становлении и устойчивости новых авторитарных режимов.

Цель данной статьи — проанализировать роль бывшей номенклатуры в построении и укреплении авторитарных режимов на постсоветском пространстве в два этапа. Основная тезис исследования заключается в том, что наследие номенклатуры представляет собой институциональный ресурс авторитаризма. Этот ресурс воспроизводится через сохранение сетей лояльности под прикрытием политической стабильности и использование правовой и административной системы для авторитарных целей.

В этом контексте статья сначала кратко рассмотрит структуру и функции советской номенклатуры, а затем объяснит её трансформацию в постсоветский период и способы её использования авторитарными режимами. На примере Азербайджана, России, Таджикистана и Грузии будет показано, как наследие номенклатуры дало различные результаты в разных странах. В итоге будет сделан вывод, что номенклатура стала центральным элементом авторитарной модернизации в постсоветских политических системах.

Исследовательский вопрос

Как преемственность номенклатурных структур препятствует демократическому переходу в постсоветских странах?

Основной тезис

Сохранение политической и экономической власти советской номенклатурной элитой в постсоветских странах стало препятствием для формирования демократических институтов и опорой клептократического управления и авторитарной консолидации.

Исторический контекст: формирование и функции советской номенклатуры

Советская номенклатура как технология политического управления формировалась параллельно с развитием Советского Союза и проникла во все институты государства. Её основы начали системно закладываться с середины 1920-х годов и особенно усилились при Сталине — в условиях централизации власти и ужесточения политического контроля (Hough, 1979a).

Понятие номенклатуры

Термин «номенклатура» в советской системе означал список должностей, назначения на которые контролировались кадровыми органами партии. Центральный Комитет и местные партийные органы контролировали эти списки, а назначения происходили исключительно на основе «надёжности», то есть личной и идеологической преданности партии (Voslensky, 1984a). Эта система фактически выполняла роль центра власти в советском государстве.

Номенклатурные назначения охватывали партийные посты, государственные органы, экономические структуры (колхозы, заводы, плановые учреждения), а также сферу культуры и образования.

Таким образом, политическая лояльность и партийный контроль системно пронизывали все слои советского общества (Waller, 1981a).

Централизация и страх при Сталине

Начиная с 1930-х годов, номенклатура органически сочеталась с централизованным контролем и репрессивным аппаратом. При Сталине кадровая политика основывалась на принципе «абсолютной верности»: главным критерием служила не компетентность, а идеологическая покорность. Внутри номенклатуры существовали механизмы ротации и чисток, поддерживавшие баланс между страхом и вознаграждением (Hough, 1979b).

Репрессии укрепляли номенклатуру, поскольку безопасность была возможна только через полную лояльность и исполнение приказов сверху. Таким образом, в этот период возник треугольник «лояльность — привилегия — неприкосновенность», определявший корпоративную солидарность на основе страха.

Номенклатура как социальная прослойка

Со временем номенклатура стала не только управленческой элитой, но и полузакрытой социальной прослойкой с чёткими границами. Вхождение в неё и удержание статуса зависело от политических условий, но сам статус сопровождался материальными и символическими привилегиями — спецквартиры, спецмагазины, санатории, загранкомандировки и т.д. (Ledeneva, 1998a).

Такая структура ограничивала социальную мобильность и препятствовала формированию альтернативных элит и независимых общественных инициатив. Таким образом, в СССР одновременно реализовывались как плановая экономика, так и централизованное строительство элиты.

Репродуктивный механизм

Одним из ключевых факторов устойчивости номенклатуры была её способность к самовоспроизводству: она выращивала и продвигала кадры внутри себя. Несмотря на официальное существование партийных школ и идеологических курсов, продвижение на практике зависело от личных связей, патрон-клиентских отношений и показателей лояльности.

Это указывает на господство неформальных патронажных сетей в советской системе, а также на доминирование неформальной политики над официальными институтами (Ledeneva, 1998b).

1970–80-е годы: деградация

Период правления Брежнева считается апогеем и одновременно бюрократической деградацией номенклатуры. Система теряет рациональность и динамичность принятия решений, превращаясь в жёсткий, но неэффективный аппарат. Снижение ротации, старение кадров и сопротивление нововведениям предвосхищали будущий крах системы (Brown, 2009a).

Тем не менее, даже при всех недостатках, номенклатура осталась самой «подготовленной» элитой в переходный постсоветский период. После распада СССР именно представители номенклатуры сохранили позиции в армии, безопасности, администрации и экономике, превратившись не просто в наследие прошлого, но и в архитекторов будущего.

Трансформация номенклатуры

Политический вакуум и институциональный хаос после распада СССР первоначально казались возможностью для новых демократических элит. Однако события 1990-х годов показали, что именно бывшая номенклатура сыграла главную роль в постсоветском переходе. Она не только выжила, но и заняла ведущие позиции в политике и экономике (Brown, 2009b).

Сохранение структурных позиций

Во многих республиках бывшего СССР административный аппарат, правоохранительные органы и местное самоуправление после 1991 года остались под контролем прежних кадров. Формально это объяснялось дефицитом специалистов и слабостью альтернативных ресурсов, но на деле — сохранением контроля над админресурсом и потоками информации (Waller, 1981b).

Примеры — Гейдар Алиев в Азербайджане, Борис Ельцин и Владимир Путин в России, Нурсултан Назарбаев в Казахстане, Ислам Каримов в Узбекистане — все они ранее занимали высокие посты в партии или органах безопасности. Их знание структуры государства и наличие личных сетей позволили перенести ресурсы прошлого в будущее.

Идеологическая гибкость и риторическая адаптация

Одним из ключевых преимуществ номенклатурной элиты стала её идеологическая гибкость. Риторика советского периода — коллективизм, антикапитализм, партийная верность — в 1990-е годы сменилась на дискурс «национальных интересов», «государственности», «стабильности» и «развития» (Brown, 2009c).

В Азербайджане, например, Гейдар Алиев был представлен как «архитектор независимости» и «национальный лидер», несмотря на его советское прошлое. Так, бывшие номенклатурные кадры стали формировать национальную память и идеологию государства, вытесняя политическую конкуренцию в моральную плоскость и сужая легитимность альтернативных элит (Ledeneva, 1998c).

Реконструкция патронажных сетей

Экономическая либерализация и приватизация 1990-х открыли новые возможности для номенклатуры. Во многих случаях приватизация означала перераспределение государственной собственности в пользу бывшей партийной элиты и сетей КГБ (Ledeneva, 1998d).

Традиционные вертикальные патронажные связи слились с экономическими: высокопоставленные чиновники и силовики связали приватизированные активы с административными решениями. Это дало авторитарным системам финансовую устойчивость и расширило социальную базу (Voslensky, 1984b).

Старый строй под новым фасадом

Трансформация советской номенклатуры произошла не только на структурном и экономическом уровнях, но и на визуально-символическом. Лидеры постсоветских стран — от России и Центральной Азии до Азербайджана — представляли себя как «реформаторы» или «гаранты стабильности». Их личности отождествлялись с государством, а оппоненты клеймились как «неопытные», «опасные» или «марионетки внешних сил» (Brown, 2009d).

В этих условиях номенклатурное наследие парадоксальным образом стало играть доминирующую роль в формировании национальной идентичности.

В конечном итоге, советская номенклатура не исчезла и не осталась в стороне. Она эволюционировала, адаптировалась к новым дискурсам и продолжила функционировать под новыми названиями — «новая элита», «олигархия», «национальное руководство» — став институциональным носителем постсоветского авторитаризма. Эта эволюция обеспечила преемственность государственного аппарата, но одновременно стала непреодолимым препятствием на пути демократической трансформации.

Роль номенклатурных режимов в устойчивости авторитаризма

Замедление демократического перехода, долговечность авторитарных режимов и ослабление политической конкуренции в постсоветском пространстве нельзя объяснить лишь юридико-институциональными причинами. За этими тенденциями стоят глубокие структурные ресурсы, в первую очередь — политическое присутствие и адаптивность бывшей советской номенклатуры.

Как видно на визуализации, вклад номенклатуры в устойчивость авторитарных режимов можно объяснить через четыре основные функциональные плоскости: административные способности, риторику легитимности, связь с репрессивным аппаратом и технократический синтез.

Административные ресурсы

Элита номенклатуры, работая в условиях высокоцентрализованной системы планирования СССР, накопила уникальный опыт в стратегическом управлении и контроле над информацией. Этот «капитал управленческих знаний» многократно использовался и в постсоветский период — особенно при перестройке административного аппарата, принятии экстренных решений и управлении в условиях кризисов (Hough, 1979c).

Кроме того, личные и неформальные связи, которые сохранялись у представителей этой прослойки — между региональными партийными руководителями, органами безопасности и директорами промышленных предприятий — сыграли ключевую роль в восстановлении патронажных бюрократических систем. В результате новые режимы построили постсоветские модели управления, основанные на личной зависимости и механизмах вознаграждения под маской «современного государственного менеджмента» (Ledeneva, 1998d).

Сети лояльности и дискурс «стабильности»

Номенклатурная элита обосновывает своё существование риторикой «опыта», «государственной традиции» и «гарантирования стабильности», одновременно представляя альтернативные политические силы как опасные или непрофессиональные (Brown, 2009e). Это служит цели маргинализации оппозиции и обеспечения психологической лояльности граждан.

В Азербайджане этот дискурс особенно ярко выражен. Гейдар Алиев и его сын Ильхам Алиев позиционируют себя как опытные лидеры, знающие систему и являющиеся носителями государственности. Оппозиционные силы при этом клеймятся как «неопытные», «подверженные внешнему влиянию» и стремящиеся к «хаосу». Таким образом, режим присваивает себе статус морального и технократического превосходства.

Симбиоз с силовыми структурами

Одним из ключевых факторов устойчивости номенклатурных режимов является их долговременное и тесное взаимодействие с репрессивным аппаратом. Взаимное доверие и функциональный синхронизм между партией и КГБ, сложившиеся в советскую эпоху, продолжают существовать и в постсоветское время — особенно ярко в России и Азербайджане.

Прошлое Владимира Путина как офицера КГБ и последующая централизация политической власти вокруг силовых структур — классический пример данной модели (Ledeneva, 1998e). В Азербайджане с конца 1990-х годов доминирование бывших сотрудников КГБ и партийных функционеров в судебно-правовой системе усилило тенденцию к легализации репрессий — то есть к формированию «авторитарной законности» (Marc Weinstein, 2023).

Такая структурная модель делает репрессию не просто средством устрашения, но и легитимным инструментом управления, нормализуя её в глазах общества.

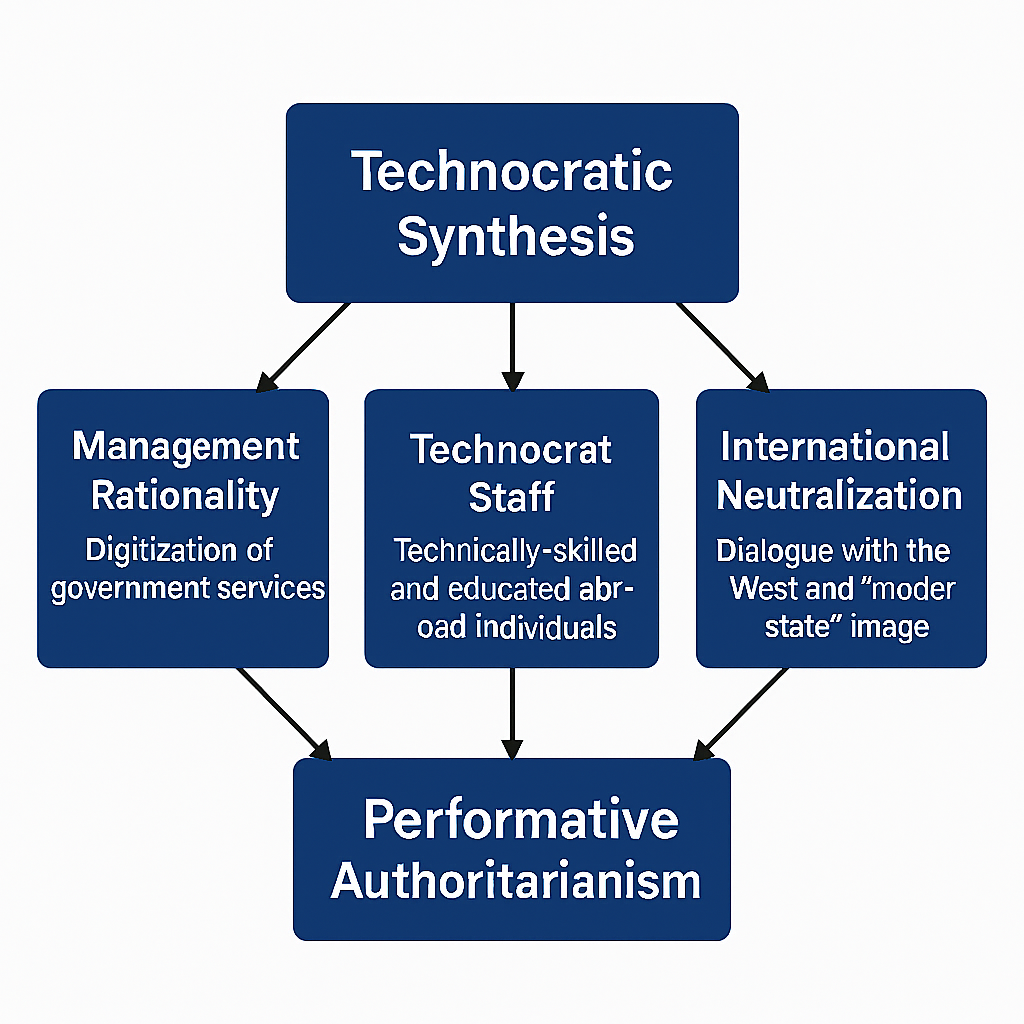

Технократический синтез и авторитарная модернизация

Авторитарные режимы постсоветского пространства не ограничиваются сохранением унаследованной от СССР структуры управления. Они также переформатируют её, синтезируя с современными технологиями управления, стратегиями коммуникации и цифрового контроля. Этот процесс — соединение институционального и идеологического наследия прошлого с технократическими средствами настоящего — способствует формированию перформативного авторитаризма (Gerschewski, 2013).

Рациональность управления и технократическая гегемония

Новая номенклатура — это уже не просто аппарат, функционирующий на основе политической лояльности. Осваивая дискурсы «эффективного управления», «цифровых услуг», «устойчивого развития» и т.д., она формирует образ рациональности как для внутренней, так и для международной аудитории (Schedler, 2006).

Эта технократическая рациональность проявляется в трёх основных направлениях:

1. Цифровизация государственных услуг

Вдохновлённые примерами относительно демократических постсоветских стран, таких как Эстония и Грузия, авторитарные режимы начали внедрять цифровые инструменты управления, создавая видимость «модернизации» государственных услуг. Примером таких инициатив служат азербайджанская система ASAN Xidmət и казахстанская платформа “eGov.kz”.

2. Рост технократических кадров

В администрациях президентов и экономических структурах продвигаются специалисты с техническим образованием, обучавшиеся на Западе и имеющие опыт взаимодействия с международными организациями. Однако такие карьерные успехи, как правило, происходят в рамках технократической легитимности, обусловленной политической лояльностью (Frye, 2010). Это приводит к размыванию границы между «назначенным специалистом» и «независимым экспертом».

3. Стратегия международной нейтрализации

Используя технократический дискурс, авторитарные режимы стремятся сформировать в глазах западных институтов имидж «открытого к реформам» и «современного государства». Это позволяет им создать буфер против критики: вопросы прав человека и демократии преподносятся как технические детали (Marc F. Plattner, 2019).

Перформативные рамки цифрового авторитаризма

Данная схема показывает, что авторитарные режимы используют современные технологии, цифровизацию и технократов с зарубежным образованием как инструменты для создания «образа реформ». Хотя эти элементы на деле не обеспечивают демократизацию режима, они используются в перформативной форме для укрепления его легитимности как внутри страны, так и за её пределами. В итоге возникает система, которая представляет собой не столько эффективное управление, сколько авторитаризм, в котором «управление выглядит эффективным».

Технократический синтез одновременно нормализует использование цифровых технологий слежки. Авторитарные режимы применяют эти технологии с целью:

- мониторинга общественного недовольства,

- управления потоками информации,

- подавления онлайн-активности (Polyakova, 2019).

Например, Россия и Азербайджан выстроили передовую технологическую инфраструктуру в этой сфере: автоматические системы мониторинга социальных сетей, технологии глубокого анализа трафика (Deep Packet Inspection), а также механизмы распознавания лиц и социальной профилировки, поддерживаемые искусственным интеллектом, — всё это наглядные проявления перформативного авторитаризма.

Это превращается в аргумент технологической легитимности, который якобы доказывает способность к управлению. Иными словами, создаётся система, которая говорит гражданам: «Смотрите, мы предоставляем вам быстрые услуги и сохраняем стабильность», — при этом следя за каждым поведением и держа его под контролем (Gunitsky, 2015).

Заключение первой части

Постсоветская номенклатура сохраняет статус «устойчивой и гибкой альтернативы демократии» за счёт институционализированного управленческого опыта, патримониальных связей, симбиоза с правовой системой и синтеза с технологической инфраструктурой.

Если надежды на демократический переход ограничиваются лишь формальными выборами, изменениями конституции или партийной конкуренцией, эти режимы смогут просто изменить форму, продолжая своё существование. Именно поэтому демократическая трансформация должна происходить одновременно в следующих сферах:

- Социальной: развитие гражданского участия и критического мышления;

- Идеологической: деконструкция доминирующего дискурса и продвижение альтернативных нарративов;

- Институциональной: создание прозрачных систем управления, очищенных от старых кадров и патронажных сетей;

- Технологической: нормативное регулирование цифрового контроля и усиление общественного надзора.

В противном случае процессы перехода будут лишь формально демократическими, но по сути останутся модернизированным форматом номенклатурного авторитаризма. И почти всё постсоветское пространство — за редким исключением — наглядно это демонстрирует.

Источники:

Jerry F. Hough, (a) How the Soviet Union Is Governed (Cambridge: Harvard University Press, 1979). https://archive.org/details/howsovietunionis0000houg

Michael Voslensky (a) Nomenklatura: The Soviet Ruling Class (New York: Doubleday, 1984). https://www.amazon.com/Nomenklatura-Soviet-Ruling-Michael-Voslensky/dp/0385176570

Waller, Michael. 1981a. [Review of Political Culture and Soviet Politics, by S. White]. The Slavonic and East European Review, 59(1), 132–134. http://www.jstor.org/stable/4208242

Jerry F. Hough, (b) How the Soviet Union Is Governed (Cambridge: Harvard University Press, 1979). https://archive.org/details/howsovietunionis0000houg

Alena V. Ledeneva (a) Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/sociology/political-sociology/russias-economy-favours-blat-networking-and-informal-exchange?format=PB&isbn=9780521627436

Archie Brown, (a) The Rise and Fall of Communism (London: Bodley Head, 2009). https://www.cvs.edu.in/upload/Archie%20Brown%20-%20The%20Rise%20and%20Fall%20of%20Communism%20(2009).pdf

Archie Brown, (b) The Rise and Fall of Communism (London: Bodley Head, 2009). https://www.cvs.edu.in/upload/Archie%20Brown%20-%20The%20Rise%20and%20Fall%20of%20Communism%20(2009).pdf

Waller, Michael. 1981b. [Review of Political Culture and Soviet Politics, by S. White]. The Slavonic and East European Review, 59(1), 132–134. http://www.jstor.org/stable/4208242

Archie Brown, (c) The Rise and Fall of Communism (London: Bodley Head, 2009). https://www.cvs.edu.in/upload/Archie%20Brown%20-%20The%20Rise%20and%20Fall%20of%20Communism%20(2009).pdf

Alena V. Ledeneva (b) Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/sociology/political-sociology/russias-economy-favours-blat-networking-and-informal-exchange?format=PB&isbn=9780521627436

Michael Voslensky (b) Nomenklatura: The Soviet Ruling Class (New York: Doubleday, 1984). https://www.amazon.com/Nomenklatura-Soviet-Ruling-Michael-Voslensky/dp/0385176570

Archie Brown, (d) The Rise and Fall of Communism (London: Bodley Head, 2009). https://www.cvs.edu.in/upload/Archie%20Brown%20-%20The%20Rise%20and%20Fall%20of%20Communism%20(2009).pdf

Jerry F. Hough, (c) How the Soviet Union Is Governed (Cambridge: Harvard University Press, 1979). https://archive.org/details/howsovietunionis0000houg

Alena V. Ledeneva (d) Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/sociology/political-sociology/russias-economy-favours-blat-networking-and-informal-exchange?format=PB&isbn=9780521627436

Archie Brown, (e) The Rise and Fall of Communism (London: Bodley Head, 2009). https://www.cvs.edu.in/upload/Archie%20Brown%20-%20The%20Rise%20and%20Fall%20of%20Communism%20(2009).pdf

Marc Weinstein,2023. Autocratic Legalism and the Threat to Academic Freedom: Are We Learning the Right Lessons from Europe? https://www.aaup.org/sites/default/files/Weinstein_Blanchard_JAF14.pdf

Alena V. Ledeneva (e) Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/sociology/political-sociology/russias-economy-favours-blat-networking-and-informal-exchange?format=PB&isbn=9780521627436

Gerschewski, J. (2013). The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-optation. Democratization.

https://doi.org/10.1080/13510347.2013.738860

Schedler, A. (2006). The Logic of Electoral Authoritarianism. Lynne Rienner Publishers.

https://www.rienner.com/title/The_Logic_of_Electoral_Authoritarianism

Frye, T. (2010). Building States and Markets after Communism. Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97805217/34622/frontmatter/9780521734622_frontmatter.pdf

Marc F. Plattner. (2019). Why Illiberal Democracy is on the Rise. Journal of Democracy.

https://www.journalofdemocracy.org/articles/illiberal-democracy-and-the-struggle-on-the-right/

Polyakova, A., & Meserole, C. (2019). Exporting Digital Authoritarianism. Brookings Institution.

https://policycommons.net/artifacts/3527460/exporting-digital-authoritarianism/4328250/

Gunitsky, S. (2015). Corrupting the Cyber-Commons: Social Media as a Tool of Autocratic Stability. Perspectives on Politics.

https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/corrupting-the-cybercommons-social-media-as-a-tool-of-autocratic-stability/CD2CCFAB91935ED3E533B2CBB3F8A4F5