Введение

Данный анализ исследует инструментализацию коллективной памяти с целью гомогенизации и доминирования во внутренней политике, то есть подавления критиков этой гомогенизации в контексте авторитарной системы России.

Современные авторитарные режимы и нелиберальные демократии нередко прибегают к антиколониальной риторике для продвижения своей геополитической повестки, не предлагая при этом четкого понимания того, как они намерены реагировать на причинение вреда внутри собственных границ. Это особенно тревожно, учитывая сохраняющийся высокий уровень коррупции и структурного неравенства, которые часто наносят вред уязвимым группам населения (Young 2024). Более того, регулярные репрессии в отношении правозащитных организаций и независимых СМИ, которых, как это косвенно подчеркнул директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин во время визита в Азербайджан, представляют как зловредные «внесистемные оппозиционные силы» и «международные террористические организации», якобы используемые иностранными разведками для дестабилизации общественно-политической обстановки, в итоге оставят уязвимые группы без конкретной и действенной поддержки — если это уже не произошло. (Ingvarsson и Kalinina 2024; Human Rights Watch 2024; «Служба внешней разведки Российской Федерации», 2024).

Цель данного анализа, подготовленного Khar Center, — показать, как нарративы, происходящие из исторических текстов и формирующие коллективную память, используются авторитарной властью в России для демонизации критиков, выставляя их исключительно в роли политических агентов коллективного Запада.

Под «коллективной памятью» мы понимаем интерпретацию общего прошлого определённой социальной группой, пережившей одинаковые события и/или практики (Wertsch, Roediger и Zerr 2022, 120).

Теоретические основания коллективной памяти и схема нарратива в российской традиции

Для всестороннего понимания основ коллективной памяти необходимо обратиться прежде всего к трудам Мориса Хальбвакса. Научное наследие Хальбвакса, интеллектуала-дюркгеймианца, философа и социолога, считается фундаментальным в систематизации теории коллективной памяти. Чтобы осмыслить выдвинутый им тезис о том, что индивидуальная память имманентна значениям, придаваемым ей социальной средой, предлагается ознакомиться с его работой Les Cadres Sociaux De La Mémoire (Хальбвакс 1925, 53).

Он наглядно демонстрирует сдвиг восприятия прошлого на примере любимой детской книги: мы часто испытываем волнение, пытаясь перечитать знакомую с детства книгу, надеясь заново пережить те же эмоции, однако, перечитывая её, сталкиваемся с ощущением чуждости — как будто что-то изменилось, что-то исчезло или появилось новое… (Хальбвакс 1925, 46). Этот сдвиг обусловлен тем, что воспоминания всегда локализуются в конкретном времени и социальных условиях, и, следовательно, их значения изменчивы, а не статичны (Хальбвакс 1925, 52–53).

В современной науке коллективная память рассматривается как междисциплинарная область, выходящая за пределы психологии. Учёные используют подход Хальбвакса для объяснения таких феноменов, как рост национализма и возникновение социальных движений. Один из ключевых современных исследователей — психолог и социокультурный антрополог Джеймс В. Вертш. Развивая идеи Джерома Брунера, Льва Выготского и Михаила Бахтина, он показал, как «текстовые ресурсы» в форме нарративов структурируют коллективную память под контролем национальных государств, обладающих возможностью регулировать как производство, так и — в значительной степени — потребление этих «ресурсов» (Wertsch 2008, 122).

Вертш различает два уровня нарративного анализа:

(i) конкретные нарративы — отдельные эпизоды из прошлого

(ii) схематические нарративные шаблоны — более общие, повторяющиеся структуры осмысления истории (Wertsch 2008, 122–123).

Заимствуя понятие «постоянных элементов» у Владимира Проппа и «схем» у Фредерика Бартлетта, Вертш определяет схематический нарративный шаблон как инструмент для категоризации национальных мета-нарративов. (Wertsch 2008, 124)

Анализируя исторические тексты и интервью, он формулирует схему нарратива, доминирующую в российской традиции, называя её шаблоном «изгнания внешнего врага»:

- Исходная ситуация: Россия мирна и никого не трогает.

- Возникает угроза: Внешний враг вероломно нападает на Россию.

- Почти полное поражение: Враг стремится уничтожить Россию как цивилизацию.

- Несмотря ни на что, Россия побеждает в одиночку, проявляя героизм, и изгоняет врагов.

(Wertsch 2008, 131)

Хотя шаблон может в определенной степени отражать коллективный опыт, Вертш подчёркивает, что он является гегемоническим способом интерпретации прошлого в российской традиции (Wertsch 2008, 132).

Поскольку такие шаблоны упрощают сложные социальные явления до бинарной морали (жертва/враг), политические элиты могут легко использовать их для формирования общественного мнения. Настоящий анализ утверждает, что помимо установления повестки дня, коллективная память может использоваться для дискредитации критиков режима и сокрытия вреда, причиняемого государством, создавая этические «слепые зоны».

Дискредитирующие нарративы как инструменты оправдания

Контролируя медиа, образовательные учреждения и другие каналы, власти в авторитарных условиях могут обеспечить массовое потребление дискредитирующих нарративов, откладывая решение проблем и атакуя тех, кто освещает нарушения прав человека. Елена Суботич в своей книге “Stories States Tell: Identity, Narrative and Human Rights in the Balkans” показывает, что нарративы прошлого влияют на политические действия: они оправдывают современную политику, противопоставляя её «несправедливому прошлому». (Subotić 2013, 307–308)

Так создаются «культуры национальной безопасности», питаемые мифологией о врагах и трагедиях (Subotić 2013, 308). На этой основе мы полагаем, что оправдание вреда и атаки на критиков возможны через различные механизмы.

С одной стороны, власть может использовать нарративы виктимности: быть жертвой — значит иметь моральное право на «превентивные меры» против потенциальных угроз. Коллективный Запад, унаследовавший институциональную память колониализма от своих имперских предшественников, — удобная мишень. Таким образом, можно легко очернить гражданское общество и независимые СМИ, ассоциируя их с «западными институтами» и помещая на «несправедливую» сторону.

С другой стороны, нарративы дискредитации могут быть представлены как морально значимые, что побуждает их распространителей продолжать работу «в интересах общего блага». В такой ситуации легко демонизировать диссидентов, журналистов и правозащитников. Как писал турко-киприотский социолог Улус Бейкер, власть может устранить само «мышление» масс с помощью «техник повторения и настойчивости» (Baker 1995). Повторение утомляет разум, а настойчивость усиливает посыл, трансформируя его в эмоции, политику, формализм и пр., распространяя через разные медиа-каналы.

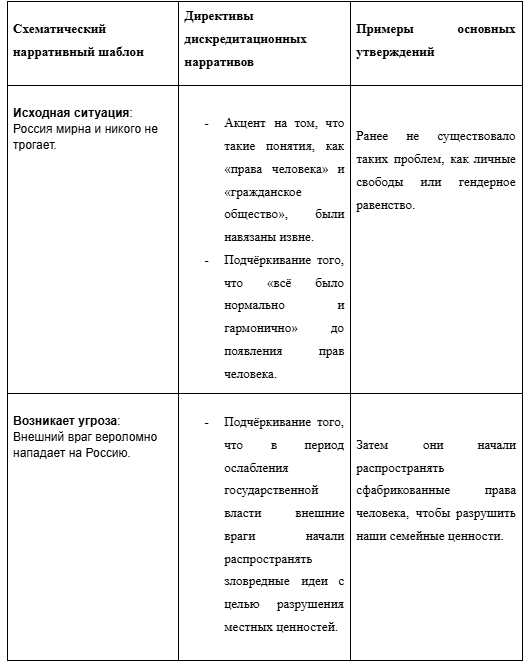

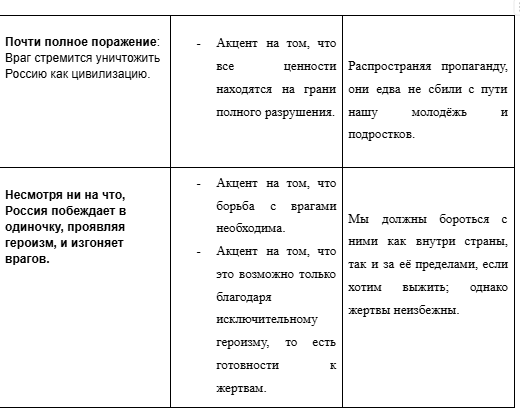

Кроме определения таких структур делегитимации, можно также представить их в виде нарративной схемы. Основываясь на выводах Вертша, можно обозначить эволюционные этапы формирования дискредитирующих нарративов в авторитарной России. В таблице ниже (Таблица 1) показано, как российские власти могут применять нарративный шаблон «изгнания внешнего врага» для разработки директив к дискредитации оппонентов с примерами возможных нарративов. В первом, втором и третьем столбцах соответственно представлены: стадии шаблона, директивы дискредитации и примеры ключевых утверждений.

Таблица 1:

Как видно выше (Таблица 1), между дискредитирующими нарративами и схематическими нарративными шаблонами может существовать глубокая и системная взаимосвязь. Тем не менее, необходимо подчеркнуть ещё один важный момент: распространяемые и оказывающие влияние нарративы иногда могут относиться не только к одной стадии шаблона, но одновременно к нескольким различным стадиям. Иными словами, эти стадии не исключают друг друга и могут существовать параллельно. Это означает, что различные нарративные конструкции могут одновременно активно циркулировать в информационном пространстве и усиливать друг друга.

Делиберативные сдвиги и построение контр-нарративов

В предыдущих разделах мы подчёркивали важность учёта фактора коллективной памяти при анализе того, как авторитарные режимы и нелиберальные демократии пытаются формировать общественное мнение. Очевидно, что во многих случаях этим режимам удалось достичь определённых успехов в этом направлении. В данном разделе мы покажем, как определение и систематизация нарративов на основе схематических нарративных шаблонов, а затем выстраивание стратегий на этой основе, может быть эффективным механизмом для того, чтобы не попасть в дискурсивные ловушки авторитарных и нелиберальных режимов.

Исходя из теоретических взаимосвязей между схематическими нарративными шаблонами и дискредитирующими нарративами, можно выработать контр-стратегию, состоящую из трёх этапов:

- Определение схематического нарративного шаблона, характерного для конкретной социальной группы;

- Проведение делиберативных сдвигов на основе принципов прав человека по отношению к определённому шаблону;

- Построение контр-нарративов для каждой стадии шаблона.

Ниже подробно описан этот трёхэтапный процесс формирования стратегии:

1. Определение схематического нарративного шаблона

Определение схематического нарративного шаблона, характерного для той или иной мнемонической-социальной группы, зачастую представляет собой сложный и трудноподдающийся описанию процесс. Основываясь на исследовательском опыте специалистов по коллективной памяти, можно утверждать, что этот процесс требует широкой и многослойной дискурсивной аналитики. Помимо семантического анализа исторических текстов — таких как религиозные писания, легенды, народные сказания и т.п. — необходимо также эмпирически исследовать, как представители соответствующей нарративной традиции пересказывают события прошлого, имеющие политическую значимость. Только синтез этих двух подходов — дискурсивного и эмпирического анализа — позволяет точно определить схематический нарративный шаблон.

2. Делиберативные сдвиги (направленные изменения)

Делиберативный сдвиг — это процесс определения потенциальных директив дискредитирующих нарративов и соответствующих им контр-директив, как показано в Таблице 1. Однако стоит признать, что эта стадия тоже не является простой. Она включает в себя не только осмысление самого шаблона, но также требует проведения онтологических и методологических дискуссий о локализации принципов прав человека в конкретном нарративном контексте.

Проще говоря, для реализации этого этапа необходимо заполнить Таблицу 1 — указав в ней схематический нарративный шаблон, соответствующие ему директивы дискредитирующих нарративов и ключевые тезисы. Этот процесс можно рассматривать как своеобразную «картографию» (mapping), которую важно осуществлять максимально полно и системно.

3. Построение контр-нарративов

После завершения вышеуказанных этапов можно переходить к следующему — построению контр-нарративов, направленных против дискредитирующих нарративов. На этом этапе необходимо сформулировать контр-тезисы к каждому ключевому утверждению и на их основе выстроить новые нарративы. Важно, чтобы эти контр-нарративы не находились полностью вне «ментальной карты» (mind map) соответствующей мнемонической-социальной группы. То есть, они должны быть сформированы таким образом, чтобы соответствовать духовному, культурному и символическому мировоззрению этой группы — только в этом случае они могут быть приняты.

Заключение

В заключение, данный анализ стремился продемонстрировать, как коллективная память может быть превращена в инструмент, структурированно оружие, и как она систематически используется авторитарными режимами для демонизации и отчуждения критиков. Прочитанный вами анализ в теоретической плоскости исследует, как коллективная память в России превращается в идеологическое средство и используется для контроля над общественным мнением. Анализ показывает, что политики коллективной памяти играют важную роль в укреплении авторитарного управления на внутреннем уровне.

Теория схематических нарративных шаблонов Джеймса В. Вертша является не только полезным инструментом для понимания возникновения националистических движений, но и крайне функциональным подходом для анализа процессов гомогенизации и контроля, осуществляемых авторитарными режимами посредством дискредитирующих нарративов.

Кроме того, данный концептуальный анализ предлагает новый термин — «делиберативный сдвиг» — в качестве стратегии против манипулятивной эксплуатации коллективной памяти. В то же время он закладывает основу для будущих сравнительных и эмпирических исследований связи между легитимизацией подавления альтернативных голосов и нарративной интерпретацией прошлого в разных политических контекстах.

Источники:

- Baker, Ulus. 1995. “Medyaya Nasıl Direnilir - Ulus Baker | Birikim Sayı 68–69.” Birikim Dergisi. https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-68-69-aralik-ocak-1995/2268/medyaya-nasil-direnilir/4590.

- Halbwachs, Maurice. 1925. Les Cadres Sociaux de la Mémoire. Paris: Presses Universitaires de France. https://classiques.uqam.ca/classiques/Halbwachs_maurice/cadres_soc_memoire/cadres_sociaux_memoire.pdf.

- Human Rights Watch. 2024. “Azerbaijan: Vicious Assault on Government Critics.” October 8, 2024. https://www.hrw.org/news/2024/10/08/azerbaijan-vicious-assault-government-critics.

- Ingvarsson, Stefan, and Ekaterina Kalinina. 2024. “Is Civil Society Still Alive in Russia?” SCEEUS, September 20, 2024. https://sceeus.se/en/publications/is-civil-society-still-alive-in-russia/.

- Subotić, Jelena. 2013. Stories States Tell: Identity, Narrative, and Human Rights in the Balkans. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.jstor.org/stable/10.5612/slavicreview.72.2.0306.

- Wertsch, James V. 2008. “The Narrative Organization of Collective Memory.” Ethos 36 (1): 120–135. https://www.jstor.org/stable/20486564?seq=3.

- Wertsch, James V., Henry L. Roediger, and Cristopher L. Zerr. 2022. Collective Memory: Conceptual Foundations and Group Formation. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003205135.

- Young, Benjamin R. 2024. “Russia Is Riding an Anti-Colonial Wave Across Africa.” RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/09/russia-is-riding-an-anti-colonial-wave-across-africa.html.

9. Sluzhba Vneshney Razvedki Rossiyskoy Federatsii. 2024. “V Baku S Ofitsial’nym Vizitom.” http://svr.gov.ru/smi/2024/10/v-baku-s-ofitsialnym-vizitom.htm.