Именно в этом смысле понятие «культурная люстрация» актуально и сегодня. В постсоветском пространстве, в том числе в Азербайджане, влияние бывших авторитарных режимов сохраняется не только в структурах государственного управления, но и в общественном сознании, коллективной памяти, ритуалах и повседневных нормах поведения. Это означает, что без демонтажа символов и культурных кодов прежнего режима формальные политические изменения будут недостаточны для демократизации глубинных структур общества.

В литературе по переходным периодам термин «люстрация» (от лат. lustratio — обряд очищения) обычно понимается как процесс отстранения от государственных должностей лиц, сотрудничавших с прежним авторитарным режимом (David, 2011). После 1989 года законы о люстрации, введённые в странах Центральной и Восточной Европы, были в первую очередь направлены против бывших сотрудников органов безопасности, высокопоставленных партийных функционеров и лиц, участвовавших в политических репрессиях. Это был, главным образом, юридико-институциональный механизм: списки, архивы, судебные разбирательства или отстранение от должности.

Однако классический подход не затрагивал культурные коды, символический капитал и конструкции коллективной памяти прежнего режима. Между тем устойчивость авторитаризма опирается не только на административный аппарат, но и на созданные им культурные нормы, ритуалы и идеологическую архитектуру. Поэтому в современной литературе о переходных процессах понятие «культурная люстрация» становится всё более востребованным.

Культурная люстрация — это деконструкция символов, дискурсов, ритуалов и поведенческих рефлексов, сформированных прежним авторитарным режимом. Этот процесс — не просто кадровая ротация, а переписывание идеологических кодов коллективной памяти (Stan, 2009).

Теоретическая рамка культурной люстрации

Политическая люстрация отвечает на вопрос «кто»: кто сотрудничал с прежним режимом? Опасно ли их участие в управлении государством?

Культурная люстрация, напротив, фокусируется на вопросах «что» и «почему»: какие символы прежний режим представлял как «норму»? Почему эти символы до сих пор присутствуют в общественной и культурной жизни?

Немецкий исследователь культурной памяти Алеида Ассман, объясняя политику памяти, подчёркивает, что прошлое сохраняется в обществе в двух основных формах: материальной памяти (material memory) и символической памяти (symbolic memory) (Assmann, 2011). Эти две формы взаимодополняют друг друга и вместе составляют культурные опоры долговечности авторитарных режимов.

Материальная память

Материальная память строится на физических следах прошлого. К ней относятся:

- Памятники и монументы — монументальные изображения авторитарных лидеров, военных героев и идеологических символов;

- Названия улиц и городов — превращение повседневных пространств в «карту памяти» через идеологическое кодирование;

- Официальные праздники и государственные церемонии — ежегодное закрепление определённых исторических событий и символов с помощью государственных ритуалов.

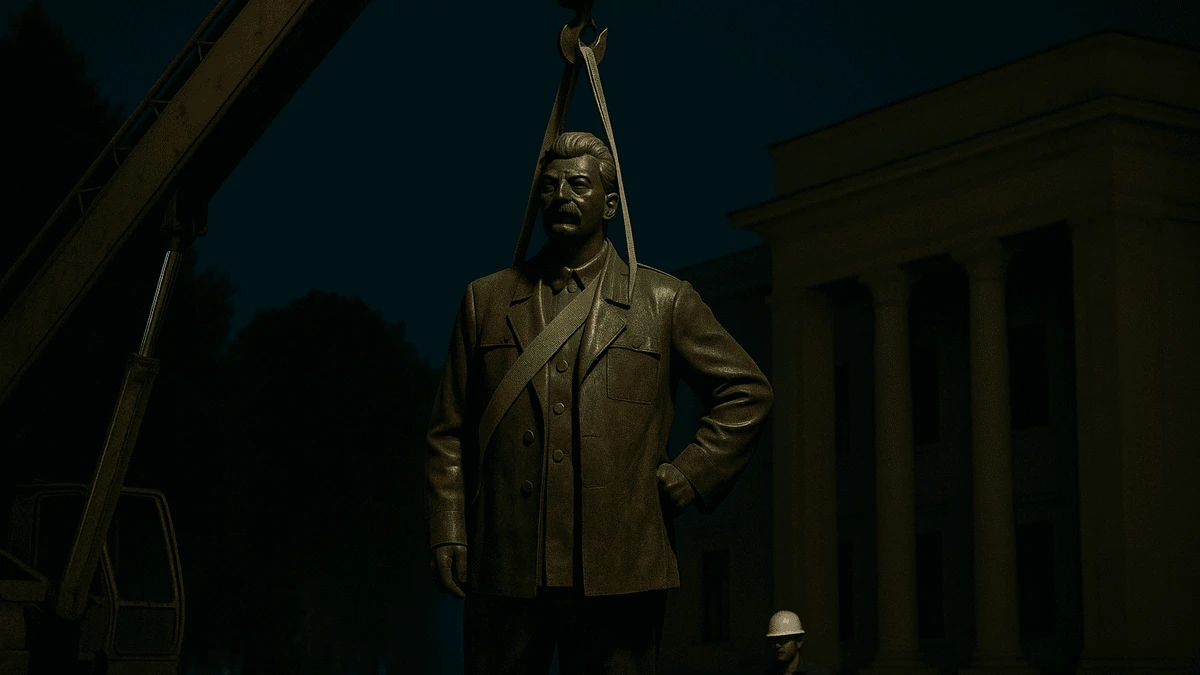

Эти элементы обеспечивают идеологический контроль над памятью в публичных пространствах. В советское время такие топонимы, как «Площадь Ленина» в каждом городе, были частью как повседневной жизни, так и коллективной идентичности. Изменение материальной памяти (например, демонтаж памятников, переименование улиц) является первым и наиболее видимым этапом культурной люстрации.

Символическая память

Символическая память связана не столько с физическими объектами, сколько с идеями, ритуалами и поведенческими кодами. К ней относятся:

- Образы национальных героев — культ лидера и личности, продвигаемый авторитарным режимом;

- Нарративы «исторического сознания» — представление прошлого в соответствии с государственной идеологией (например, история о «спасителе-лидере»);

- Коллективные ритуалы — парады, юбилеи, военные демонстрации, организованные на государственном уровне.

Символическая память менее заметна, но более устойчива. Она передаётся из поколения в поколение и становится «нормализованным идеологическим рефлексом». Например, в постсоветском пространстве архетип «сильного лидера» по-прежнему остаётся важной опорой политической легитимности. Это уже культурный поведенческий код.

Гегемония памяти

Согласно концепции Антонио Грамши о «гегемонии памяти», политическая власть строится не только на силе, но и на контроле над культурой и памятью. Для авторитарных режимов политика памяти — это система идеологических норм, воспроизводимых для укрепления своей легитимности. Эти нормы живут в учебниках истории, школьных уроках, праздничных программах и даже в массовой культуре.

Культурная люстрация направлена на обе формы памяти — материальную и символическую. Недостаточно снести памятники и переименовать улицы. Главная задача — деконструкция символической памяти, то есть:

- Помещение мифа о «спасителе-лидере» в исторический контекст и его критический разбор;

- Замена «героических» нарративов авторитарной эпохи плюралистической исторической перспективой;

- Реформатирование официальных ритуалов и праздников в соответствии с демократическими ценностями.

Этот процесс должен осуществляться посредством государственных решений, образования, искусства, медиа и гражданских инициатив.

Сравнительные примеры

- Германия — политика денацификации заключалась не только в запрете нацистской символики; также происходила деконструкция нацистских идеологических кодов через школьные программы, киноиндустрию, литературу и театр.

- Польша — наряду с переименованием улиц коммунистического периода память о движении «Солидарность» была представлена как главный национальный нарратив; были созданы новые национальные праздники.

- Страны Балтии — помимо демонтажа памятников, посвящённых советской армии, символы периода независимости стали доминирующими в культурном пространстве.

Стратегические цели культурной люстрации

- Дешифровка мифологизированного прошлого — авторитарные режимы часто строят свою легитимность на «героической истории»: «спасение лидером», «обеспечение стабильности», «победа над внешним врагом». Культурная люстрация разрушает эти мифы с помощью исторической критики и эмпирических фактов (Verdery, 1999).

- Формирование поведенческих рефлексов, совместимых с демократией — в поставторитарных обществах сохраняется вера в «сильного лидера» и ожидание «решений сверху». Культурная люстрация призвана заменить эти рефлексы плюралистической и партисипативной культурой.

- Разрушение базы легитимности авторитарного культурного наследия — если авторитарное культурное наследие остаётся вне критики, оно становится «скрытой опорой» под демократическими институтами.

- Создание новой инклюзивной культурной идентичности — этот процесс заключается не только в демонтаже прошлого, но и в создании новой, открытой и многоголосой национальной памяти.

Инструменты культурной люстрации

- Критика официальной политики истории — «официальные нарративы», создаваемые государством, должны подвергаться обсуждению в академических и общественных дебатах. Это не только работа историков, но и обязанность журналистов, художников и гражданских активистов.

- Рефлексивное содержание в художественном творчестве — литература, кино, театр должны языком искусства передавать травмы и парадоксы авторитарного периода.

- Политика пространства и символов — переоценка памятников, названий улиц, государственных ритуалов. Политика денацификации Западной Германии в 1950–60-е годы является важным примером в этой сфере.

- Этическая ответственность культурной элиты — общественная отчётность лиц из медиа, академической среды и искусства, сотрудничавших с авторитарным режимом.

Культурный этап демократического перехода

Культурная люстрация — это процесс морально-культурной трансформации, дополняющий юридико-институциональный этап политического перехода. Если этот этап не будет реализован, символический капитал бывшего авторитарного режима — идеологические нарративы, конструкции национального героизма, государственные ритуалы и политика исторической памяти — легко могут быть присвоены новой политической элитой. Это открывает путь к «поставторитарному авторитаризму», когда демократические институты существуют формально, но принципы управления по сути остаются авторитарными.

Демократия — это не только модель государственного управления, но и вопрос памяти и культуры.

Источники:

RFE/RL, 2010. Stalin Statue Removed In Georgian Hometown. https://www.rferl.org/a/Stalin_Statue_Removed_In_Georgian_Home_Town/2082559.html

David, Roman. Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland. University of Pennsylvania Press, 2011. https://www.researchgate.net/publication/299550761_Lustration_and_Transitional_Justice

Stan, Lavinia, ed. Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Routledge, 2009. https://www.routledge.com/Transitional-Justice-in-Eastern-Europe-and-the-former-Soviet-Union-Reckoning-with-the-communist-past/Stan/p/book/9780415590419?srsltid=AfmBOooWIwQx8BtZO2m1L61RISBU3IeihMxMciHNlZYpbqrr5E9RPaZq

Assmann, Aleida. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives. Cambridge University Press, 2011. https://assets.cambridge.org/97805211/65877/frontmatter/9780521165877_frontmatter.pdf

Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. International Publishers, 1971. https://ia600506.us.archive.org/19/items/AntonioGramsciSelectionsFromThePrisonNotebooks/Antonio-Gramsci-Selections-from-the-Prison-Notebooks.pdf

Verdery, Katherine. The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. Columbia University Press, 1999. https://cup.columbia.edu/book/the-political-lives-of-dead-bodies/9780231112314/

Bernhard, Michael, and Jan Kubik, eds. Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. Oxford University Press, 2014. https://academic.oup.com/book/5239